ShodhKosh: Journal of Visual and Performing ArtsISSN (Online): 2582-7472

|

|

0BSPIRITUAL HAPPINESS IN MALWA MINIATURE PAINTINGS STYLEमालवा

लघु चित्रण

शैली में

आध्यात्मिक

आनन्द Dr. Kanchan Kumari 1 1B1 Instructor, Drg & Ptg Department, Faculty of Arts, D.E.I., India |

|

||

|

|

|||

|

Received 01 August 2021 Accepted 25 August 2021 Published 23 September 2021 Corresponding Author Dr. Kanchan Kumari, kanchan3july1990@gmail.com DOI 10.29121/shodhkosh.v2.i2.2021.28 Funding: This research received

no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or

not-for-profit sectors. Copyright: © 2021 The Author(s).

This is an open access article distributed under the terms of the Creative

Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution,

and reproduction in any medium, provided the original author and source are

credited.

|

ABSTRACT |

|

|

|

English: All the arts are result of human nature &

Beauty. one of the ancient primitive arts and the cultured art and on the

other hand, the development of folk art takes place. Folk art often consists

of religious narratives, religious traditions, religious symbols and apart

from fictional mythological events, social festivals and social beliefs are

based on the background. Art is

incomplete without each other in terms of folk art and classical art. These

two forces are complementary to each other. This most of the paintings of our

Indian miniature painting style are based on poems and literature. The

miniature paintings of Malwa are for spiritual

enjoyment, it is a reflection of its civilization

and culture, in which the people there are not able to see the spirit of

life. important various elements of Malwa miniature painting style of folk art for many

subjects (literature) such as Kalpasutra, Ramayana,

Mahabharata, Devi Mahatmaya, Bustan of Saadi are based on. that are spiritual and historical

respectively. Pictures based on poems are made on enchantment/affairs (Radha

Krishna) and Nayika Bhed respectively. In The

subjects of the pictures are like- Rasik Priya, Barhamasa, Ragamala, Rasaveli. In which we get the elements of art, human

figures, nature Illustrations are visible through colour, line, form, tone,

texture, space in architectural marking. Bhakti and yoga in Indian Art along

with this, special emphasis was placed on the expression of emotion, due to

which the art of Malwa remained intact. Folk art

traditions contained in Malwa Miniatures are still

prevalent in villages and cities and in many museums. It is safe and people

have unwavering faith in these folk traditions. Hindi: सम्पूर्ण

कलाऐं

मनुष्य की

सौन्दर्यवृत्ति

का परिणाम

है। प्राचीन

आदिम कला में

से एक ओर सुसंस्कृत

कला का और

दूसरी ओर

लोककला का

विकास होता

है। लोककला

प्रायः धार्मिक

आख्यानों, धार्मिक

परम्पराओं, धार्मिक

प्रतीकों

एवं

काल्पनिक

पौराणिक प्रसंगों

के अतिरिक्त

सामाजिक

त्यौहारों

तथा सामाजिक

मान्यताओं

की

पृष्ठभूमि

पर आधारित होती

है। लोककला

और

शास्त्रीय

कला दोनों ही

कला एक दूसरे

के बिना

अधूरी है। ये

दोनों ही एक दूसरे

के पूरक है।

इसी सन्दर्भ

में हमारी

भारतीय लघु चित्रशैली

के अधिकांश

चित्रों के

विषय काव्यों

तथा साहित्य

(ग्रन्थों) पर

आधारित है।

मालवा की लघु

चित्रकला

आध्यात्मिक

आनन्द को लिए

हुए है, उसकी

सभ्यता और

संस्कृति का

वह

प्रतिबिम्ब

है, जिसमें वहाँ

के जन जीवन की

आत्मा के

दर्शन होते

हैं। मालवा

लघुचित्र

शैली के चित्र

लोककला के

विभिन्न

महत्वपूर्ण

तत्व लिए कई

विषय

(साहित्य)

जैसे-

कल्पसूत्र, रामायण, महाभारत, देवी

महात्मय, बुस्तान

आफ सादी पर

आधारित है।

जो क्रमशः

आध्यात्मिक

और ऐतिहासिक

है। काव्यों

पर आधारित चित्र

क्रमशः

प्रेमकथाओं

तथा नायिका

भेद पर बने

है। इन

चित्रों के

विषय जैसे-

रसिक प्रिया, बारहमासा, रागमाला, रसवेली

है। जिसमें

हमें लोककला

के तत्व मनुष्याकृतियों, प्रकृति

चित्रण, स्थापत्य

अंकन में रंग, रेखा, रूप, तान, पोत, अन्तराल के

द्वारा

दृष्टिगोचर

होते है। भारतीय

कला में भक्ति

एवं योग के

साथ-साथ भाव

की

अभिव्यक्ति

की ओर विशेष

जोर दिया गया, जिसके कारण

मालवा की कला

भी अक्षुण

बनी रही। मालवा

लघुचित्रों

में समाहित

लोककला

परम्परायें

आज भी गाँव व

शहरों में

प्रचलित हैं

और कई

संग्रहालयों

में

सुरक्षित है

तथा इन लोक परम्पराओं

पर लोक मानस

की अटूट

श्रृद्धा

है। |

|

||

|

Keywords: Malwa, Miniature Painting, Painting Style,

Spiritual, Folk Art, मालवा, लघु चित्रकला, चित्रकला शैली, आध्यात्मिक, लोक कला |

|

||

1.

प्रस्तावना

मनुष्य

के साथ ही साथ

कला सृजन का

इतिहास भी आरम्भ

होता है। मानव

ने अपनी

भावनाओं की कई

माध्यमों से

अभिव्यक्ति

की है। भारत

में कला लोकरंजन

का पर्याय

माना गया है। यह

भावानुभूति,

सौन्दर्यानुभूति

की संवाहिका

रही है।

प्रारम्भ

में जब

असहाय मानव उन्मुक्त

प्रकृति की

गोद में

संघर्षमय

जीवन व्यतीत

कर रहे थे, तब

से लेकर अब तक उसने

अपने भावों को

चित्रों के

माध्यम से व्यक्त

किया है।

भारतीय कला

पुरातनता, धार्मिकता, दार्शनिकता, एकीकरण

और समन्वय के

साथ-साथ ‘सर्व

जनहिताय एवं

सर्व जन

सुखाय’ के

आदर्शों का

साकार रूप है।

भारतीय

चित्रकला में

भारतीय

संस्कृति की

भाँति ही

प्राचीन काल

से लेकर आज तक

एक विशेष प्रकार

की एकता के

दर्शन होते

है।

|

|

|

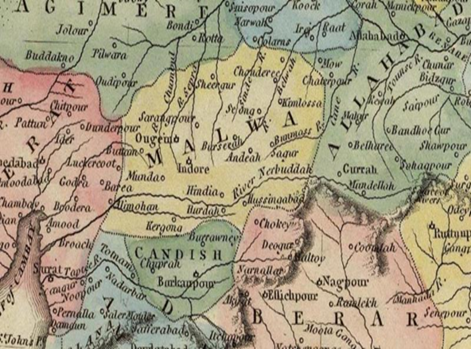

चित्र

1

मानचित्र-

मालवा |

5

वीं शताब्दी

के भित्ति

चित्र अजन्ता

की तरह विस्तृत

व शानदार

भित्ति

परम्परा और

माण्डु कल्पसूत्र

भारत में

लघुचित्रकला

के प्रारम्भिक

चरण माने जाते

है।

कल्पसूत्र के

ऐसे सचित्र

पाण्डुलिपि

चित्र 11

वीं से 12

वीं शती के

अन्र्तगत

मिलते है।

कागज पर चित्रों

का निर्माण 11

वीं 12

वीं शती मे

शुरू हुआ, और

जैन धर्म से

सम्बन्धित

अधिकांश

चित्र गुजरात

और उसके आसपास

के क्षेत्र

में बनाये

गये। ऐतिहासिक

अवलोकन से

स्पष्ट होता

है कि बुद्ध

कला के

पश्चात् ही

चित्रकला की

ओर जन समाज

तीव्र गति से

उन्मुख हो

गया।

भारतीय

लघु चित्रकला

के सन्दर्भ

में हम देखे तो

9वीं

शताब्दी के

पश्चात्

भित्ति

चित्रों के स्थान

छोटे-छोटे लघु

चित्रों

(ताड़पत्र, भोजपत्र, पटचित्र, कपड़ा, कागज)

आदि को बनाया

जाने लगा था, भारत

में कागज का

प्रचलन हमें 13

वीं शताब्दी

से मिलता है, इसके

पश्चात्

अग्रिम

शताब्दियों

में यह माध्यम

लघु चित्रण के

लिए

उपर्युक्त

माध्यम बन गया।

भारतीय

चित्रकला की

प्राचीन

परम्परा का

प्रतिनिधित्व

हमें बौद्ध

कला में मिलता

है। 10वीं

से 15वीं

शताब्दी तक की

चित्रकला की

उन्नत

परम्परा को

जीवित रखने का

श्रेय पाल, जैन, गुजरात, अपभ्रंश, राजस्थानी, पहाड़ी

व मालवा

शैलियों में

परिलक्षित

होता है। यह

भारतीय लघु

चित्रकला

विश्व कला जगत

में अपनी अलग

पहचान रखते

है।

|

|

|

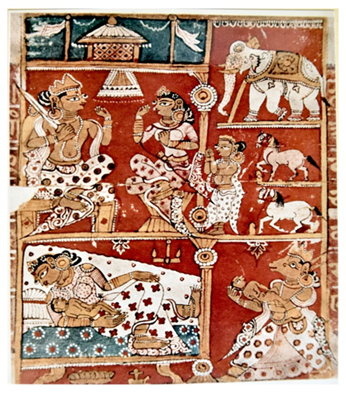

चित्र 2 महावीर

स्वामी का

स्थानान्तरण,1435 ई. |

लघु

चित्रण,

जैसा कि नाम

से ही स्पष्ट

हो जाता है

चित्रण का लघु

आकार,

वह चित्रण है

जिसका आकार

अन्य चित्रों

की अपेक्षा

छोटा होता है।

जिन्हें

संरक्षित एवं

संग्रहित

करने में

कठिनाई का

सामना नहीं

करना पड़ता

क्योंकि यह

आकार में छोटा, सुगम

व सुन्दर

बारीख चित्रण

है। इन लघु

चित्रण की कला

परम्परा

अत्यन्त

प्राचीन समय

से चली आ रही

है। लघु

चित्रों के

बनने की प्रथा

का प्रारम्भ

विशेषकर

मध्यकाल में

हुआ। पश्चिमी

भारत में पाल

शैली की ही

अपभ्रंश शैली

जिसमें हमें

जैन

हस्तलिपियों

में देखने को

मिलती है। ये

लघु चित्र

अपने

विकासक्रम के

साथ-साथ विभिन्न

कालक्रम में

विकसित होते

गए। यह लघु चित्र

हमें जैन शैली, मालवा, राजस्थानी, मुगल, पहाड़ी

शैली में

निर्मित लघु

चित्रों में

देखने को

मिलते है। यह

सभी शैलियाँ

अपनी भिन्न-भिन्न

लघु चित्रों

की विशेषताएँ

लिए प्रस्फुटित

होती है जो

इनके द्वारा

चित्रित लघु

चित्रों के

विषयों से

ज्ञात होता

है।

|

|

|

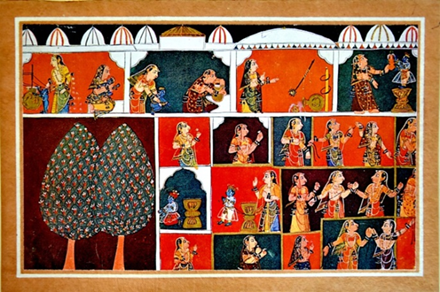

चित्र

3

कृष्ण

की बाल लीलाये, 1634 ई. source https://indiapicks.com/Indianart/Images_MP/Malwa_Krishnalila.jpg |

पूर्वांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल, एवं

उत्तरांचल के

बीच भारत के हृदय

स्थल में

विद्यमान

मालवा प्रदेश

कवियों का

व्यवहार

क्षेत्र रहा

है। महर्षि

बाल्मीकि का

जन्म स्थान

यही मालव भूमि

है। यह मालव प्रारम्भ

में पंजाब तथा

राजपूताना

क्षेत्रों के

निवासी थी, लेकिन

सिकन्दर से

पराजित होकर

वे अवन्ति व

उसके आस-पास

के क्षेत्रों

में बस गए।

उन्होने आकर

(दशार्ण) तथा

अवन्ति को

अपनी राजनैतिक

गतिविधियों

का केन्द्र

बनाया। दशार्ण

की राजधानी

विदिशा थी तथा

अवन्ति की राजधानी

उज्जयिनी थी।

कालांतर में

यह दोनों प्रदेश

मिलकर मालवा

कहलाये। इस

प्रकार एक

भौगोलिक घटक

के रूप में

‘मालवा’ का नाम

लगभग प्रथम ईस्वी

सदी में मिलता

है।

मालवा के

समूचे इतिहास

के दौरान यहाँ

विभिन्न

कबीले बसते थे, परन्तु

बौद्धकाल में

मौर्य वंश के

शासन (238

ई0

पू0

तक) में यह

क्षेत्र कला

और

वास्तुशिल्प

में काफी

विकसित हुआ।

बाद में

उत्तरी मालवा

पर क्षत्रपों, गुप्त

राजाओं और

अंततः परमार

वंश का शासन

हो गया। 1401 में

दिलावर खाँ

गोरी ने मालवा

के सुल्तानों

का राज्य कायम

कर

लिया और उनका

पुत्र राजधानी

को धार से

मांडु ले गया।

मुगल बादशाह

बाबर ने मालवा

का वर्णन

हिन्दुस्तान

के चैथे सबसे

महत्वपूर्ण

राज्य के रूप

में मिलता है।

|

|

|

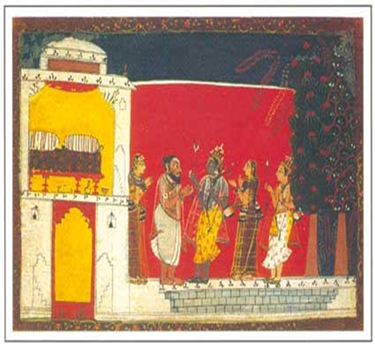

चित्र

4

आयुध

ऋषि से

वार्तालाप

करते हुए

श्री राम, 1634 ई. Source https://indiapicks.com/Indianart/Images_MP/Malwa_Ram_Atreya.jpg |

मध्यप्रदेश

में लघु चित्र

शैली का

प्रारम्भ मालवा

से हुआ और

माण्डु में ही

चित्रित

कल्पसूत्र 1437 ई0

इस शैली के

प्राचीनतम

ज्ञात उदाहरण

है। मध्यभारत

में मालवा लघु

चित्रकारी की

कला का विशेष

महत्वपूर्ण

स्थान है।

कल्पसूत्र की

कुछ सचित्र

पाण्डुलिपियों

के किनारे पर

दिखाई देने

वाली फारसी

शैली और शिकार

के दृश्यों से

स्पष्ट है, पंद्रहवी

शताब्दी के

दौरान

चित्रकला की

फारसी शैली ने

चित्रकला की

पश्चिमी

भारतीय शैली को

प्रभावित

करना

प्रारम्भ कर

दिया था।

पश्चिमी

भारतीय

पाण्डुलिपियों

में गहरा नीला

और सुनहरा रंग

का प्रयोग प्रारम्भ

हो जाना भी

फारसी

चित्रकला का

प्रभाव समझा

जाता है।

मालवा में 15वीं

शती में

माण्डु

कल्पसूत्र वाली

शैली दिखाई

देती है

जिसमें

अपभ्रंश की जकड़न

से मुक्ति

दृष्टिगोचर

होती है।

|

|

|

चित्र

5 वीणा

बजाती

नायिका,

1635 ई. |

मालवी

चित्रण में

रेखांकन का महत्वपूर्ण

योगदान है। ये

रेखांकन

स्थूल होते

थे। इन

रेखांकनों के

भीतर ही रंग

भरे जाते थे

जो कि अत्यन्त

जीवित व चटक

होते थे।

रंगों का

वैविध्य इस

क्षेत्र के

लोकमन की

विविधवर्णी

आकांक्षाओं

को व्यक्त

करते है। इस

क्षेत्र का

भावात्मक

सौन्दर्य

जीवन इन

चित्रों के रंगों

में उमड़ पड़ता

है। मालवा

शैली की

चित्रकला में

वास्तुकला

दृश्यों की ओर

झुकाव,

सावधानी

पूर्वक तैयार

की गई सपाट

संरचना,

श्रेष्ठ

प्रारूपण, प्राकृतिक

दृश्य का सृजन

करने हेतु

रंगों का सुन्दर

प्रयोग

दर्शनीय है।

मालवा

चित्रकला 17

वीं सदी के

पुस्तक

चित्रण की राजस्थानी

शैली है जिसका

केन्द्र

मुख्यतः मालवा

और

बुन्देलखण्ड

थे। मालवा की

दो अन्य केन्द्रीय

भारतीय कला

शैलियों में

बुन्देलखण्ड और

राघोगढ़ में

ओरछा-दतिया

प्रमुख है।

मालवा लघु

चित्रों की

विषयवस्तु

रामायण,

महाभारत, कल्पसूत्र, देवी

महात्म्य, रसिकप्रिया, लौकचन्द्रायन, बारहामासा, रागमाला, बोस्तां-ए-शादी

पर आधारित है।

मालवा लघु

चित्रों के

विषय भी

साहित्य व संयोग

एवं वियोग की

अवस्था पर

आधारित है।

|

|

|

चित्र

6

सीता

की अग्नि

परिक्षा, विष्णु

दशावतार, 1650 ई. |

मालवा के

लघु चित्रों

में आधुनिक

संयोजन के सभी

तत्वों का मिश्रण

है। मालवा लघु

चित्रों की

मनुष्याकृतियों

में चेहरे के

बाहर निकलती

बड़ी-बड़ी आँखें, कोणाकार

चेहरे,

सामान्य कद

की

स्त्री-पुरूष

आकृतियाँ, विशद

प्रतीक विधान

तथा स्वर्ण की

भरमार इन कल्पसूत्र

चित्रों की

विशेषता है।

स्त्री-पुरूष

दोनों का

चित्रण

लोचनमय रूप

में किया गया

है। माधोदास

रचित

‘रंगमाला’ के

दृश्य इस शैली

के अनूठे

उदाहरण है।

चित्र

त्री-आयामी न

होकर

द्विआयामी

है। एक चश्म

चेहरों का प्रयोग

अधिक है।

|

|

|

चित्र

7 मल्हार

राग, वसन्त

राग, 1690 |

मालवी

चित्रण में

सहज रचनात्मक

चेतना की पारंपरिक

अभिव्यक्ति

है। उसमें

सीधे-साधे

मनुष्य की कामना

और जीवन के

विविध

संस्कारों का

अनगढ़ व सुसम्बद्ध

आर्कषक

रूपांकन है।

छोटा पटल, पटल

का विभाजन, एक

खाने में एक

अलग प्रसंग का

चित्रांकन, चटक

आधारभूत

रंगों का

व्यापक

इस्तेमाल

लोककला शैली

के तत्वों को

समावेश और

भावप्रवण

चेहरे मालवा

के लघु

चित्रांे की

पहचान है। मालवा

कला लोककला जो

शास्त्रीय

बन्धनों से मुक्त

है इसी कारण

इसकी

ऐतिहासिक

परम्परा का अपना

अलग रूप है।

मालवा लघु

चित्रण में

लोककला के

तत्व में

काव्य और

कलाओं को एक

ही धरातल पर प्रतिष्ठित

करने की

चेष्ठा की गयी

है। धार्मिकता

तथा

अध्यात्मिकता

के साथ-साथ

मनोरंजन, सौन्र्दर्य, भाव

मालवा

चित्रों में

कूट-कूट कर

भरे है। रामायण

या महाभारत

चित्रों की हम

बात करे तो

मालवा के

चित्रकारों

ने चित्रों का

इतना सहज, सरल, सुन्दर, आर्कषक

चित्रण पूरे

आनन्द के साथ

अभिव्यक्त किया

है। मनुष्याकृति

में पुरूष, नारी

का अकंन इतना

स्वाभाविक

रूप से

अध्यात्मिकता

को लिए हुए है, पशु-पक्षी

आकृतियों में

मोर को पेड़ों

पर बैठे, कलरव करते, नृत्य

करते,

हिरण को

नृत्य करते, चैकड़ी

भरे हुए, आकाश में

कलरव करते हुए

तथा सर्प, बाघ, कुत्ता, हाथी, शेर, घोड़ा

आदि का चित्रण

मन को आनन्दित

करते मालवा

चित्राकारों

ने बहुत ही

आध्यात्मिकता

के साथ

आनन्दमय चित्रण

किया है।

प्रकृति

चित्रण,

आलेखन तथा

स्थापत्य

अंकन में भी

लोककला के तत्व

तथा

आध्यात्मिक

भाव हमें

देखने को

मिलते है।

|

|

|

चित्र 8 तोड़ी

रागिनी,

1635 |

प्राचीन आदिम

कला में से एक

ओर सुसंस्कृत

कला का और दूसरी

ओर लोककला का

विकास होता

है।

सुसंस्कृत कला

में प्रतिभा

अभ्यास

महत्वपूर्ण

है तो लोककला

में सामाजिक

जीवन का महत्व

होता है। इस

प्रकार

व्यक्ति और

समाज की

अवस्थाओं के

आधार पर कला

के तीन प्रधान

माध्यमों का

निर्माण हुआ

है और तीसरा

माध्यम पुनः

दो भागों में

बंट गया है-

पहले दो

माध्यम का

अस्तित्व

व्यक्ति और

समाज की

स्थिति विशेष

के उपरान्त

समाप्त हो जाता

है। कला के

तीसरे माध्यम

के दोनों रूप

शास्त्रीय

कला और लोककला

सदैव चलती

रहती है। शास्त्रीय

कला जहाँ

व्यक्तिनिष्ठ

होती है वहाँ

लोककला सदैव

समाजनिष्ठ

होती है।

लोककला

जैसा कि नाम

से पता चलता

है- ‘जन-जीवन की कला।’

इस कला में जन

जीवन की झाँकी

परिलक्षित होती

है। आत्मा के

अव्यक्त

विचारों का

ऐसा प्रदर्शन

होता है, जिसमें

चित्रकला

निर्माण

विषयक

निर्देशों की

परिधि नहीं

होती,

मानसिक स्वतन्त्र

अनुभूति होती

है। स्वान्तः

सुखाय के लिए

इस कला का

जन्म होता है।

लोककला

प्रायः

धार्मिक

आख्यानों, धार्मिक

परम्पराओं, धार्मिक

प्रतीकों एवं

काल्पनिक

पौराणिक प्रसंगों

के अतिरिक्त

सामाजिक

त्यौहारों

तथा सामाजिक

मान्यताओं की

पृष्ठभूमि पर

आधारित होती

है।

भारतीय

लोककला की

परम्परायें

आज भी दूर-दूर

गाँव व शहरों

में प्रचलित

है तथा इन लोक

परम्पराओं

पर लोक मानस

की अटूट

श्रृद्धा है।

आधुनिकता की

चमक दमक सभी

को चकाचैध किए

हुए है,

फिर भी समय के

थपेड़ों में

लोककला आज भी

अपने पैर गड़ाए

खड़ी है,

अपना

अस्तित्व आज

भी बनाए हुए

है।

चित्रकार

प्रतिक्षण

प्रकृति के

विराट सतरंगी

प्रभावों से

प्रभावित

होता रहता है, जिससे

प्रभावित

होकर वह

विभिन्न रूप

आकार की सृष्टि

कर चित्र की

रचना करता है।

मालवा शैली के

इन चित्रों

में समय एवं

वातावरण का

विषयानुरूप

सफल चित्रण

दर्शनीय है।

अतः निष्कर्ष

रूप में हम कह

सकते है कि

यहाँ के चित्रों

में पौराणिक

गाथाऐं

श्रृंगार से

परिपूर्ण

नायक-नायिका

भेद,

ऋतुओं व

रागमालाओं का

सुन्दर

चित्रण हुआ।

इस समय के

रीतिकालीन

कवियों के गीत

व पद भी श्रृंगार

रस से

परिपूर्ण थे व

इन्हीं आधार

पर वह चित्र

बनाये जाते है

किन्तु इनमें

आध्यात्मिकता

की प्रधानता है।

यह सही है कि

भौतिक आदर्श

भी यहाँ की

कला में चले

परन्तु उनका

सम्पर्क भाव

और आस्था से

ही था। ध्यान

योग का उनमें

बड़ा महत्व

माना गया।

|

|

|

चित्र

9 बसन्ते

रागिनी,

1650ई. |

हमारी

भारतीय लघु

चित्र शैली के

अधिकांश चित्रों

के विषय

काव्यों तथा

साहित्य

(ग्रन्थों) पर

आधारित है।

इसी भाँति

मालवा

लघुचित्र शैली

के चित्रों के

विषय भी

साहित्य जैसे-

कल्पसूत्र, रामायण, महाभारत, देवी

महात्म्य, बुस्तान

आफ सादी

(बोस्तां-ए-सादी)

पर आधारित है।

जो क्रमशः

धार्मिक और

ऐतिहासिक है।

काव्यों पर

आधारित चित्र

क्रमशः

प्रेमकथाओं

तथा नायिका

भेद पर बने

है। जिनमें

नायक एवं

नायिकाओं के

विभिन्न

संयोग एवं

वियोग की

अवस्था को चित्रों

में दर्शाया

गया है। इन

चित्रों के विषय

जैसे- रसिक

प्रिया,

बारहमासा, रागमाला, रसवेली

है।

उपरोक्त

सभी प्रकार के

विषयों में

जैन

कल्पसूत्र जो

माण्डु में

बनी थी तथा

बुस्तान आफ

सादी

(बोस्तां-ए-सादी)

जिसको मालवा

के सुल्तान ने

ईरानी शैली

में बनवाया था, राष्ट्रीय

संग्रहालय, नई

दिल्ली में

सुरक्षित है।

कल्पसूत्र, रामायण, महाभारत, देवी

महात्म्य के

चित्र जो

मालवा के ही

है, जो

काल के आधार

पर शैलीगत

भिन्नता धारण

किये हुए है, राष्ट्रीय

संग्रहालय

में संग्रहित

है। नायिका

भेद पर आधारित

श्रृंगारिक

रसिक प्रिया, बारहमासा, रागमाला, रसवेली

चित्र भी

राष्ट्रीय

संग्रहालय

में बहुत

तादाद में

प्राप्त हुये

है। बाकी

चित्र जो

उपर्युक्त

विषयों पर बने

है तथा फुटकर

रूप में देशी

तथा विदेशी

संग्रहालयों

में उपलब्ध

हैं,

शैलीगत

भेदों को धारण

किये हुए है।

मालवा का

नियामतनामा

कल्पसूत्र

इण्डिया आफिस

लाइब्रेरी

लन्दन में है।

मालवा के

लौरचन्द्रायन

काव्य

सम्बन्धी

चित्र जॉन

रायलैण्ड

लाइब्रेरी

मानचेस्टर

में संग्रहित

है।

|

|

|

चित्र 10 वस्त्र

हरण लीला, 1634 ई. |

कुमारसम्भव

के चित्र अलग

व्यक्तिगत

संग्रहों में

बिखरे पड़े है।

यद्यपि मालवा

शैलीके नामकरण

एवं भौगोलिक

सीमा को लेकर

विद्वानों में

मत भेद है, तथापि

यहाँ से

प्राप्त

चित्रों की

अपनी निजी विशेषता

है। मालवी

शैली में

निर्मित

चित्र मालवी

पर्यावरण

रीति-रिवाज, वेशभूषा, अंग

विन्यास एवं

रेखा रंग

संयोजन के

कारण अन्य

भारतीय

शैलियों से

अलग पहचाने जा

सकते है।

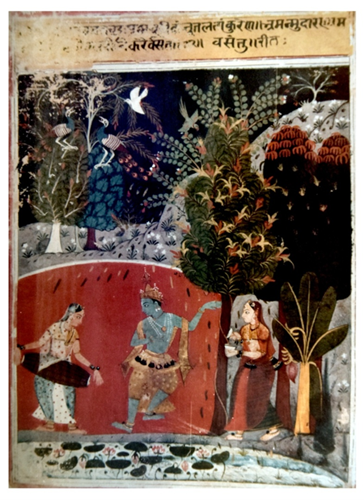

श्रीकृष्ण

वृक्ष पर खडें

होकर नीचे

नग्न खड़ी उन कुमारियों

से कुछ

कह रहे है।

कहने का भाव

उनकी हस्त

मुद्राओं से

ज्ञात हो रहा

है। वह कुमारियों

अनुनय

विनय की

मुद्रा में

समर्पित भाव

से श्रीकृष्ण

को

आज्ञानुसार

सीधी बिना लज्जा

के खड़ी होकर

अपने

वस्त्रों के

लिये याचना कर

रही है। वृक्ष

पर उनके

वस्त्र टंगे

हुये है।

चित्र में दो

गोपियों कमल

का पुष्प

कृष्ण को देने

को आतुर है।

भाव

अभिव्यंजन यह

है कि पुष्प

उनके प्रेम

में सर्वस्व

त्याग की

भावना को

प्रर्दशन करता

है। वह पुष्प

हो नही,

वरन् अनन्त

जन्मों मैं

अतृप्त ह्दय

है, वस्त्रों

को पुराने का

अभिप्राय

वस्त्र चुराना

नही,

वरन् किशोरियों

के हदय को

चुराना था ।

इसी कारण रसिकों

ने श्रीकृष्ण

को चिततोर को

उपाधि से विभुशित

किया है।

कालिन्दी

उनके प्रेम का

उज्ज्वलता का

प्रतीक है।

नदी के बीचों

बीच कमल-लता पत्रों

में से छिपते

हुये कमल दल

चित्रित किये है।

ऐसा जान पड़ता

हैं कि यह कमल

दल उन कुमारियों

के हदय कमल है

जो आस्थि-समूह

से बनी हुई

देह सरोवर में

छिप-छिपकर खिल

रहें हो । जहाँ

वह मल दल तथा

पत्रों की

पंक्तियाँ है

वह स्थान

चित्रकार ने

गहरे नीले रंग

श्याम जिसमें

सफेद तरंगे

गोपियों

बनाने में खूब

की है। नदी की

गहराई जो की

और ब्रहम के

निष्काम प्रेम

को अथाह गहराई

को प्रदर्शित

करने में समर्थ

हो रही है।

क्षितिज में

चित्रित किया

हुआ अरूण रंग

का सूर्य

सालों लिये

हुये है

जिसमें सुनहरें

रंग का प्रयोग

हुआ है। जो

जीव और ब्रहम को

अज्ञान रूपी

रात्रि के

समाप्त होने

का प्रतीक है

। चित्रकार ने

चित्र में

लज्जा एंव

निर्भयता

चित्रित करके

अपनों कोमल

भावनओं का

परिचय दिया

हे। वृक्ष

गहरे हरे रंग

से बनाया गया

है। तथा उसमें

सुनहरे रंग का

प्रयोग हुआ

है। यह वृक्ष

चित्र का

केन्द्र

बिन्दु है, कल्प

वृक्ष के समान

सघन चित्रित

किया गया है तथा

अलंकारिक रूप

लिये हुये है

। वृक्ष पर

खडे़ हुये

कृष्ण पीले

रंग की धोती

तथा आभूषणों

से सज्जित

आध्यात्मिक

आनन्द लिए है।

वृक्ष पर

चारों ओर

गोपीकाओं के

वस्त्र टंगे

है। ये वस्त्र

मालवा शैली को

चित्रण

परम्परा के

अनुसार है जिसमें

आड़ी रेखाओं से

युक्त लहंगे

तथा पारदर्शक

ओढ़निया है। एक

बाला के

वस्त्र कृष्ण

के हाथ में है

अतः वह उन

वस्त्रों को

देने की शपथ

दिला रहे है।

क्षितिज

हल्के नीले

रंग से

चित्रित किया

गया है। चित्र

की सीमा

रेखाओं लाल

रंग की है जो

क्रमशः मोटी

है। चित्र के

उपर तथा नीचे

चोडे़-चोडे़

सपाट हाशिये

भी है। पृष्ठभूमि

में लाल रंग

सपाट है।

आकृतियों में

जकड़न न होकर

लावण्यता है।

इस चित्र में

श्रृंगार

हास्य एंव

करूण रस है।

|

|

|

चित्र

11 केदार

रागिनी,

1635ई. |

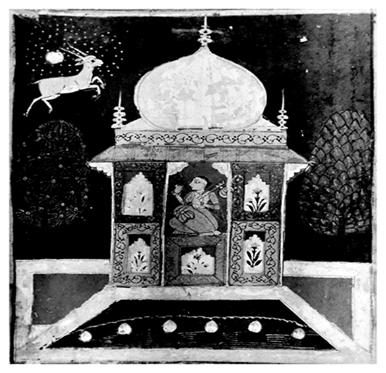

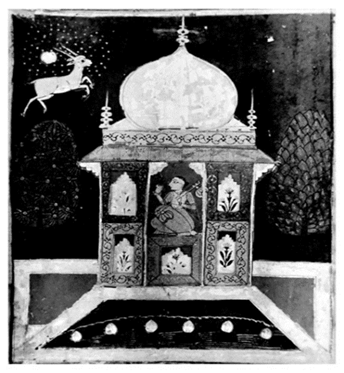

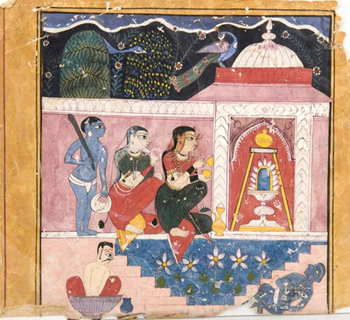

केदार

रागिनी में

जलाशय के पास

एक गुम्बददार भवन

में रागिनी

वीणा लिए हुए

बैठी है। बाहर

क्षितिज में

चन्द्रमा तथा

तारे उदीयमान

है उनके पास

से एक हिरन

चैकडी भर

आनन्दित हो

रहा है ।

प्रस्तुत चित्र

में भवन में

खिड़कियों पर

चित्रकारी

बनी हुई है

तथा

गुम्बददार

भवन में हमें

आलेखन भी देखने

को मिलता है।

जलाशय में कमल

पूर्णतः लोक प्रभाव

लिए हुए है।

साथ ही

पृष्ठभूमि

में सुन्दर

वृक्षों का

अंकन तथा स्थापत्य

देखने को

मिलता है।

|

|

|

चित्र

12 बसंत

रागिनी,

1630ई. |

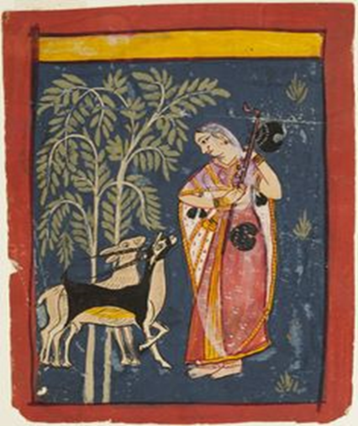

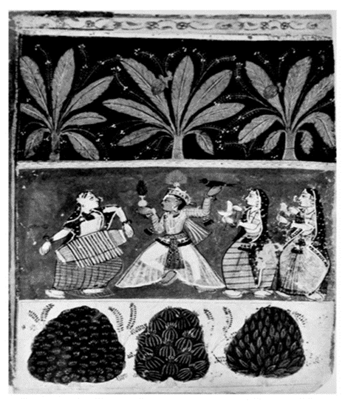

बसन्त

रागिनी में

कृष्ण नाच रहे

है दो गोपियां

ढ़ोल मंजीरे

बजा रही है।

जलाशय में कमल

तथा वृक्षों

में नयी हरियाली

छायी हुई है।

मयूर,

मयूरी,

कोंक रहे है

तथा अन्य

पक्षी भी कलरव

कर रहे है।

चित्र में

नायक एक हाथ में

कलश एवं एक

में कोयल लेकर

नाच रहा है।

तीन नायिकायें

ढ़ोल मंजीरे

बजा रही है।

प्रस्तुत चित्र

में केले के

वृक्ष जो कि

लोककला का

सबसे बड़ा

उदाहरण है का

चित्रण बहुत

ही सुन्दर

तरीके से किया

गया है।

सम्पूर्ण

चित्र में हम

आकृतियों में

या प्रकृति

चित्रण में

देखे तो

लोककला दिखाई

देती है फिर

चाहे वो

वस्त्राभूषण

हो या

मानवाकृतियाँ, सम्पूर्ण

चित्र लोक

प्रभाव समेटे

हुए है।

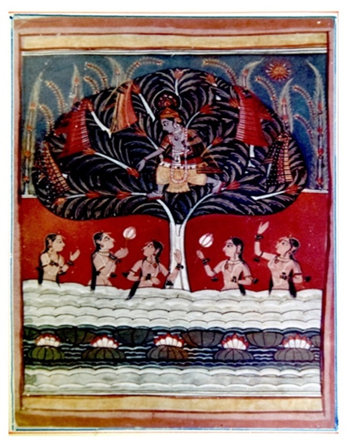

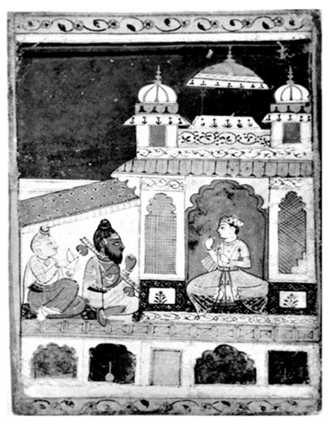

पंचम

रागिनी में एक

नायक संगीत

सुन रहा है।

दो संगीतकार

ऋषि मुनियों

की भाँति

दिखाई दे रहे है

पहला वीणा बजाते

हुए तथा दूसरे

गाते हुए

चित्रित है।

स्थापत्य

अंकन में

आलेखन का

सुन्दर

प्रयोग देखने

को मिलता है

तथा एक पात्र

भी रखा हुआ

अग्रभूमि में

चित्रित है।

चित्र के ऊपर

व नीचे सुन्दर

आलेखन,

हासियों का

प्रयोग

दृष्टव्य है।

सम्पूर्ण चित्र

में लोक कला

के तत्व

समाहित है तथा

सम्पूर्ण

चित्र

आध्यात्मिक

आनन्द को लिए

हुए है।

|

|

|

चित्र

13

पंचम

रागिनी,

1634 ई. |

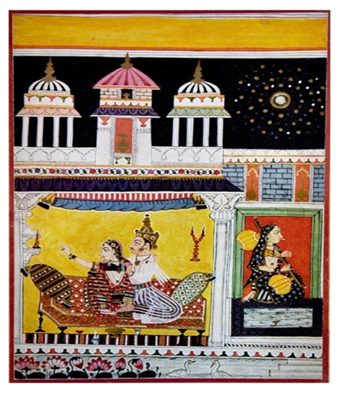

दीपक

रागिनी में

नायक एंव

नायिका शैया

पर आलिंगित

मुद्रा में बैठे है

जो परस्पर प्रेमालाप

करने की इच्छा

धारण किए हुए

है। आर्लिगन

पर्श में बंधी

हुई नायिका

दीपक को लौ को

बुझाने का

प्रयास कर रही

है। बाहर एक नायिका

वीणा बजा रही

है। क्षितिज

में तारे एंव

चन्द्रमा

चित्रित है।

चित्र में

पीला रंग सबसे

ज्यादा

चित्रित है जो

कि लोक प्रभाव

को दर्शाता है

तथा लाल, नीला, काला

रंग का

प्रयोग भी

बहुत सुन्दर

ढंग से किया

है। पलंग जिस

पर नायक-

नायिका बैठे है

उस पर आलेखन

चित्रकार के

बड़े ही सहज

ढंग से किया

है। तड़ाग में

कमल के पुष्प

अंकित है तथा

कबूतर तथा वक

क्रिया कर रहे

है।

भारतीय

कला जगत में

मालवा

चित्रशैली का

महत्व एवं

योगदान-उत्तर

एवं दक्षिण

भारत के मध्य

स्थित मालवा

दोनों भागों

का सदैव ही एक

सन्धिस्थल

रहा है।

कालान्तर में

उत्तर का

अवन्ति

एवं

दर्शाण

क्षेत्र

आकाशवन्ति के

नाम से जाना

जाने लगा। जो

क्रमश पूर्वी

अवन्ति और

पश्चिमी

अवन्ति था।

दक्षिण का

अनूप क्षेत्र

दक्षिण

अवन्ति के नाम

से जाना जाता

था। मालवा

कला-महान

भारतीय

कला का अंग

है, असकी

जीवन्त शक्ति, वास्तुविन्यास, रूपायन

विधि आदि

भारतीय कला के

समान ही है।

भारतीय कला

धार्मिक एवं

लौकिक

आवश्यकता तथा

समाज के

सर्वप्रथम

आन्दोलन से

सम्बद्ध रही

है। भारतीय

धर्मों में

भक्ति का

प्रावाल्य

होने से

प्रादेशिक

कलाओं के

तदनुरूप

क्रमिक विकास

को बल

मिला।परमार-कला

मालव लोककला

का चरम विकसित

स्वरूप है।

परमार युग से पहले

चित्रकला के

वर्णन हमें

सहित्य,

काव्यों से

प्राप्त हुये

हैं जो उन

युगों की मालवा

चित्रकला

समृद्धि का

परिचय देते

हैं,

जिनका वर्णन

पृथक अध्याय

में किया है।

|

|

|

चित्र

14 दीपक

रागिनी,

1640ई. |

मालवा की

परमार कला

राजस्थान के

चित्र वैभवों

के सामने ला

खड़ा कर देती

है। परमारों

की गुजरात, मालवा

एवं राजस्थान

क्षेत्रों की

प्रभुसत्ता

से मालवा कला

भी

सार्वभौमिक अपभ्रंश

के रूप में

सामने आती है।

अतः मालवा चित्र

शैली मध्ययुग

में राजस्थान

एवं गुजरात से

प्रभावित

करती रही। इस

समय की

मूर्तियाँ

मालवा में

बिखरी पड़ी

हैं। ताम्रपत्र

व अन्य

ताड़पत्रीय

पोथियाँ इसके

उदाहरण हैं।

परन्तु मालव

कला प्रारम्भ

से ही स्थानीय

विशेशताओं के

कारण विशिष्ट

मौलिकताओं का

वाहन रही हैं।

|

|

|

चित्र

15

भैरव

रागिनी,

1800 ई. |

धार्मिक

एवं

आध्यात्मिक दृष्टि

से मालवा

लघुचित्र सभी

भारतीय लघुचित्रों

की भाँति एक

आध्यात्मिक

सम्यक तत्व से

परिचित कराते

है। सामान्य

रूप से युग

आवश्यकता के

अनूरूप भगवान

कभी महावीर का

कभी बुद्ध का

अवतार ग्रहण

करते है, कभी

सीमाओं में

बँधे राम

मर्यादा

पुरूशोत्तम

रूप धारण करते

हैं और मूल

आदि कारण

शक्ति भी

उन्हीं की

आज्ञा का अनुसरण

करती है। कभी

कहीं राम

कृश्ण बनकर

विभिन्न

आत्मा रूपी

नारियों से

प्रेम

सम्बन्ध स्थापित

कर रास लीला

का अनुश्ठान

करते हैं। अतः

प्रेम की

निश्काम

भक्ति और विरह

की उज्जवल, पीड़ा

संवेदना ही

युग-युग के

लिए एक

ज्वलन्त उदाहरण

बन जाती है।

|

|

|

चित्र

16

आसावरी

रागिनी,

1650 ई. |

|

|

मालवा

शैली में लघु

चित्रण शैली

में लोककला के

तत्वों पर

आधारित

चित्रण के

प्रस्तुत

अध्ययन से

विदित होता है

कि लोककला के

आधार पर मालवा

शैली में बने

इन लघु

चित्रों में

मानवाकृतियों

के अंग-प्रत्यंगों

की भाव-भंगिमा

और मुद्राओं का

लौकिक अंकन, प्रकृति

का सतरंग वैभव

और विषय का

अनूठा काव्यात्मक

व

सौन्दर्यमयी

अंकन हुआ है।

सौन्दर्य की

अभिव्यंजना

जैसे मानव

सौन्दर्य

चित्रण और

उनका हाव भाव, प्रकृति, सौन्दर्य

वर्णन,

अलंकार

प्रियता, रस निरूपण, श्रृंगार

वर्णन,

संयोग-वियोग, नख-शिख

वर्णन तथा

विरह मिलन की

कोमल

वृत्तियों के

चित्रण

भारतीय लघु

चित्रों में

विशेष महत्व

रखते हैं।

इस प्रकार

मालवा कला में

लघु चित्रण की

बहुमुखी

वृद्धि हुई और

लघु चित्रण

में लोककला को

वैभवशाली रूप

व स्नेह

प्रदान कर

मालवा कलम ही नहीं, बल्कि

भारतीय

चित्रकला में

भी अपना अलग

एवं महत्वपूर्ण

योगदान

प्रदान करने

का सफल कार्य किया

है।

Refrences

Moti, C. (1949). Jain Miniature Paintings

From Western India. S.M. Nawab, Ahmedabad.

Anand, K. R. (1963). Malwa

Painting. (B. H. U.) Banaras.

Khare, M. D. (1981). Malwa Through

the Ages. Directorate of Archaeology & Museums Bhopal.

Kanwal,

R. (1984). Temple Architecture in Ancient Malwa,

Delhi.

Kanungo,

S. (1972). Cultural History of Ujjayini,

Indore.

Das,

R. (1972). Medieval Painting Styles, Indian Store, Allahabad.

Nirgune, B. (2012). Lok Sanskrti [Folk Culture]. Madhya

Pradesh Hindi Granth Academy, Bhopal.

Persian Miniature (2021, September 15). In Wikipédia.

|

|

This work is licensed under a: Creative Commons Attribution 4.0 International License

This work is licensed under a: Creative Commons Attribution 4.0 International License

© ShodhKosh 2021. All Rights Reserved.