ShodhKosh: Journal of Visual and Performing ArtsISSN (Online): 2582-7472

|

|

|

CHANGING

NATURE OF TRADITIONAL KUTTI ART OF WESTERN RAJASTHAN पश्चिमी राजस्थान की परम्परागत कुट्टी कला का बदलता स्वरूप 1 Research

scholar, Fine Art and Painting, Jai Narain Vyas

University, Jodhpur, Rajasthan, India

|

|

||

|

|

|||

|

Received 01 February 2022 Accepted 10 March 2022 Published 27 March 2022 Corresponding Author Manish, chouhanmanish9001@gmail.com DOI 10.29121/shodhkosh.v3.i1.2022.99 Funding: This research received

no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or

not-for-profit sectors. Copyright: © 2022 The Author(s).

This is an open access article distributed under the terms of the Creative

Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution,

and reproduction in any medium, provided the original author and source are

credited.

|

ABSTRACT |

|

|

|

English: The

ever-flowing stream of folk art is a unique heritage of tradition, these

forms and handicrafts associated with the spontaneous joy of creation and

social life, being beautiful, with their positive energy, vibrate the mind, and

consciousness of man as well as the courtyard of the house. The credit for

keeping these forms and handicrafts with importance of social life alive

through traditions goes to the people of rural areas here. From the

development of civilizations to the modern times, human beings have edited

many types of arts. In all these types of arts edited by humans, the

presentation of a unique tableau of emotion and experiences is seen. Be it

folk arts of rural areas or court arts, each art has flourished and flourished

over time, and gradually the forms of these arts have also changed. Flowing

with the flow of time, these arts got oriented towards new changes due to

modern art influences. Rajasthan has been famous all over the world for its

art and craftsmanship. The arts here have been attracting everyone towards

themselves, giving an unprecedented introduction to handicraft skills. Hindi: लोककला की अनवरत बहती धारा, परम्परा की अनुपम धरोहर है, सृजन के सहज आनन्द व सामाजिक जीवन से जुडे़ ये रूपाकार व हस्तशिल्प सौन्दर्यमयी होकर अपनी सकारात्मक ऊर्जा से मनुष्य के मन-मस्तिष्क व चेतना के साथ-साथ घर आंगन को भी स्पन्दित करते है। सामाजिक जीवन के महत्व वाले इन रूपाकारों एवं हस्तशिल्पों को, परम्पराओं के द्वारा जीवित रखने का श्रेय यहा के ग्रामीण अंचल के लोगों को जाता है। सभ्यताओं के विकास क्रम से लेकर आधुनिक काल तक आते-आते मानव ने अनेक प्रकार की कलाओं का सम्पादन किया है। मानव द्वारा सम्पादित इन सभी प्रकार की कलाओं में भावाभिव्यक्ति एवं अनुभवों की अनुपम झाकी का प्रस्तुतीकरण देखने को मिलता है। ग्रामीण अंचल की लोक कलाएं हो या दरबारी कलाएं समय के साथ प्रत्येक कला फली व फूली है, और धीरे-धीरे इन कलाओं के स्वरूप भी बदलते गये है। समय की धारा के संग बहती हुई ये कलाएं आधुनिक कला प्रभावों के कारण नवीन परिवर्तन की ओर उन्मुख होती चली गई। कला एवं कारीगरी के लिए राजस्थान संसार भर में प्रसिद्ध रहा है। यहा की कलाएं हस्तशिल्प कौशल का अभूतपूर्व परिचय देती हुई सभी को अपनी ओर आकर्षित करते आये है। |

|

||

|

Keywords: Nature, Traditional,

Western, Unique, Handicrafts, प्रकृति, पारंपरिक, पश्चिमी, अद्वितीय, हस्तशिल्प 1. प्रस्तावना राजस्थान विभिन्न संस्कृतियों वाला राज्य है जहां पग-पग पर संस्कृति के बदलते स्वरूप के दिग्दर्शन होते है। संस्कृति शब्द आते ही उस क्षेत्र की लोक कला जैसे हस्तशिल्प, वेशभूषा, रहन-सहन, आभूषण, खान-पान, पारम्परिक नृत्य, गीत, खेल आदि की ओर हमारा ध्यान |

|

||

आकृष्ट होता है। संस्कृति के यही गूढ़ तत्व उस क्षेत्र विशेष की संस्कृति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होते है। इसी सन्दर्भ में पश्चिमी राजस्थान कुट्टी या कूट्टे के काम में अपना एक विशिष्ट महत्त्व रखता है। पश्चिमी राजस्थान के प्रमुख क्षेत्र जिनमें बीकानेर, बाड़मेर, जैसेलमेर, जालौर, पाली, जोधपुर इत्यादि इन क्षेत्रों में हमें इनसे बने पात्र निर्माण कला के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है।

इन पात्रो को बनाने के लिए फटे पुराने कागज, गत्ते, मुलतानी मिट्टी इत्यादि को भिगोकर तैयार लुग्दी (मिश्रण) को एक मोटी लकड़ी से कूट्टा जाता है। आम लोगों की मान्यतानुसार पानी से भीगे हुए गत्तों व कागजों को बार-बार कूटने के कारण इस कला का नाम ‘‘कूट्टा’’ या ‘‘कुट्टी’’ पड़ा। सामाजिक जीवन में विशेष स्थान रखने वाले ये पात्र दिखने में साधारण परंतु उपयोग की दृष्टि से बहुत उपयोगी सिद्ध हुए है। इनको बनाने वाले कोई व्यक्ति विशेष नही थे बल्कि घर-परिवार की महिलाएं ही थी जिन्होने इस प्रकार के उपयोगी, आकर्षक व कलात्मक हस्तशिल्पों के रूप में इन पात्रों को बनाने का कार्य किया।

2. उभ्रदव एवं विकास

इस कला के सर्वप्रथम प्रमाण मिस्त्र व ईरानी सभ्यताओं में देखने को मिलता है। भारत में सर्वप्रथम कुट्टी या कूट्टे की कला कश्मीर क्षेत्र में देखने को मिली थी। कश्मीर में भी यह कला ईरान से आये कलाकारों के साथ भारत पहुंची थी। इस कला के अन्तर्गत सर्वप्रथम कागज की प्लेटे, फूलदान, कलमदान आदि बनाये जाते थे, जिनमें से प्लेटे का उपयोग शाही परिवारों में आने वाले मेहमानों के समक्ष किसी वस्तु के साथ मान-मनुहार हेतु किया जाता था। ‘‘मुगलों के समय कुट्टी बनाने वाले परिवार के वंशज महाराजा रामसिंह जी के समय में जयपुर आकर बसे थे। महाराजा रामसिंह जी के समय लगभग 12 फुट के सेठ-सेठानी बनाये और अन्य भी बड़ी-बड़ी साईज के सुन्दर खिलौनें बनाये गये थे। बड़े-बड़े साइज के पुतले भी बनाते थे, जिन्हें समारोहों में मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाता था।Goswami et al. (2016)

|

|

|

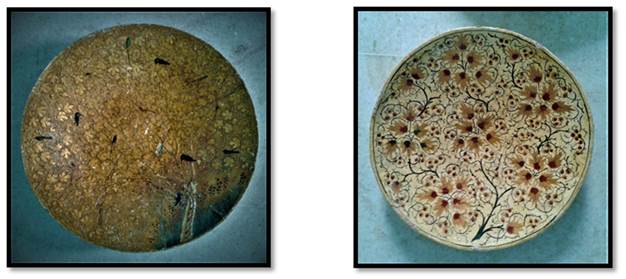

चित्र 1 कश्मीरी कुट्टी अठारवीं शताब्दी (S. Abbasi, personal communication March 21, 2019) |

कश्मीर के बाद राजस्थान कुट्टी के काम में अपनी मौलिक कारीगरी के लिए प्रसिद्ध रहा है। जिसके पीछे कई कारण रहे हैं, जिससे यह कला राजस्थान के पश्चिमी भागों में उपयोगी कला के रूप में फली फूली। जिन में से कुछ कारण इस प्रकार देखे जा सकते है-

पहला कारण यही था कि इन शिल्पकारों या कलाकारों का मुगल समय के बाद राजस्थान में क्षेत्रानुसार अपने स्थाई निवास स्थान बनाकर रहने लगे और अपनी कला का प्रदर्शन करने लगे जिससे आम जन इस कला की ओर आकर्षित होने प्रारम्भ हुए। दूसरा कारण यह था कि प्रयुक्त सामग्री के अन्तर्गत पश्चिमी राजस्थान के प्रमुख क्षेत्र बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली इत्यादि में मुलतानी मिट्टी का अत्यधिक पाया जाना। ‘‘लोक कलाएं प्रमुख रूप से स्थानीय ही होती है। स्थानीय परम्पराओं की दृढ़ता के कारण इस कला में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री भी प्रमुखतयाः स्थानीय व आंचलिक ही होती है।Kasliwal (2011)‘‘ तीसरा कारण यह था कि पश्चिमी क्षेत्रों के ग्रामीण लोगों द्वारा सच्चे मन से इस कुट्टी या कूट्टे के कार्य को अपनाया गया जिसकी वजह से भी यह कला राजस्थान के कई भागों में देखने को मिलती है।

उपरोक्त इन तीनों ही कारणों के कारण कुट्टी या कूट्टे की कला को राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में अत्यधिक फलने-फूलने के अवसर प्राप्त हुये। राजस्थान के जयपुर से यह शिल्प निर्माण कला धीरे-धीरे राजस्थान भर में फैली और इस कला से लोगो ने अपने लिए उपयोग की दृष्टि से पात्र भी बनाये। पात्र निर्माण का यह कार्य धीरे-धीरे सभी क्षेत्रों में दिखाई देने लगा। ग्रामीण लोगों को एक सरल, सुलभ व लचीला माध्यम मिल गया जिसके द्वारा उन्होने कई प्रकार की कलात्मक व उपयोगी वस्तुएं बनाई। इस कला का माध्यम भले ही बाहर से आया हो, परन्तु यहां के ग्रामीण लोगों ने इसे आत्मसात कर अपनी मौलिक कला रूप में प्रस्तुत किया है। कुट्टी या कूट्टे सम्बन्धी कार्य अत्यधिक श्रमसाध्य न होने के कारण भी इस कला कर्म का निरंतर विकास होता गया है। यह एक ऐसी कला थी, जिससे समाज में कभी भी अमीरी-गरीबी के भाव पैदा नहीं नही हुए क्योंकि इस माध्यम से पात्रों का निर्माण हर घर में हो रहा था तथा व्यय भी कम होने के कारण ग्रामीण लोगों ने इस कला माध्यम को आत्मसात कर लिया।

पश्चिमी

राजस्थान

के

ग्रामीण

अंचलों

में

पुरुषों

व महिलाओं

ने

इस

कला

माध्यम

का

प्रयोग

कर

घरेलू

उपयोग

हेतु

पात्रों

का

निर्माण

किया। शनैः-शनैः

यह

परम्परागत

पात्र

निर्माण

की

कला

बन

गई,

जो

कि

मात्र

किसी

एक व्यक्ति

या

एक परिवार

तक

ही

सीमित

नहीं

रही

है

वरन्

पश्चिमी

राजस्थान

की

परम्परागत

कुट्टी

कला

के

रूप

में

विकसित

हुई

है। लोककलाएं

सदैव

ही

जन-मानस

से

प्रेरणाएं

और

पोषण

प्राप्त

करती

आई

है,

जिसमें

साधारण

ग्रामीण

लोगों

के

आनन्द

से

परिपूर्ण,

सरल,

स्वच्छन्द

और

परम्परागत्

रूपाकरों

की

अभिव्यक्ति

होती

है। ‘‘सर्जन

तथा

निमार्ण

का

यह

प्रवाह,

जल

प्रवाह

के

समान

अखण्ड़ित,

वंश

परम्परागत

और

लोकरूचि

के

अनुसार

होता

रहता

है।Bhanawat (1974) इसीलिए

समाज

के

प्रत्येक

वर्ग

द्वारा

इस

कुट्टी

कला

एवं

माध्यम

का

हृदय

से

स्वागत

किया

गया।

3. निर्माण विधि/माध्यम एवं तकनीक

कुट्टी

कला

के

अन्तर्गत

इस

माध्यम

द्वारा

कोई

भी

वस्तु

अथवा

पात्र(बर्तन)

बनाने

के

लिए

सर्वप्रथम

कागज

की

लुगदी

को

तैयार

किया

जाता

है। जिसके

लिए

एक बड़े

मटके

अथवा

प्लास्टिक

की

टंकी

में

कागज

व गत्ते

2 से

4 दिन

भिगोने

के

बाद

उन्हें

मटके

अथवा

प्लास्टिक

टंकी

से

बाहर

निकालकर

एक मोटी

लकड़ी

से

कूट्टा

जाता

है। भीगे

हुए

कागज

व गत्तों

को

बार-बार

कूटने

के

कारण

ही

इसका

नाम

‘‘कुट्टा

या

कूट्टे‘‘

पड़ा

है। वर्तमान

समय

में

कुछ

हस्तशिल्पी

अपने

हाथों

से

ही

गूथने

का

काम

करते

है। कूटे

हुए

कागज

व गत्तों

के

लुग्दी

(मिश्रण)

में

कुट्टी

की

मात्रा

के

अनुसार

दाना

मेथी

पाउड़र

मिलाकर

उसे

आटे

की

तरह

गूथ

लिया

जाता

है। जिस

रूप

व आकार

में

पात्र

का

निर्माण

करना

होता

है,

तो

उसी

आकार

का

एक खाली

मटका

लेकर

उसे

उल्टा

रखकर,

उस

पर

एक पतला

सूती

हल्का

गीला

कपड़ा

बिछाकर

तैयार

मिश्रण

को

मटके

पर

रखकर

मिश्रण

को

ऊपर

से

नीचे,

मटके

के

मुंह

की

ओर

फैलाया

जाता

है।

|

|

|

चित्र 2 कुट्टी(पेपरमेशी) तैयार करते हुए |

|

|

|

चित्र 3 ठाटिये बनाते हुए गोविन्दसिंह जी व कमलादेवी (G. chouhan, personal

communication March 21, 2019) |

पात्र का निश्चित रूप व आकार बन जाने पर मटके को 2 से 4 घण्टें सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है एवं किंचित नम अथवा हल्का सा गीला रहने पर ही पात्र को मटके से हटाकर उसके अंदर के भाग को किसी गोल लकड़ी की वस्तु अथवा चिकने पत्थर के द्वारा घुटाई (फिनिशिंग) की जाती है। तत्पश्चात् पात्र को पकड़ने के लिए पात्र के मुह की ओर मूंझ की रस्सी या मिश्रण की पतली डोरी बनाकर फिनिशिंग देते हुए पात्र को सूखने के लिए रख दिया जाता है। यह कार्य केवल बडे़ आकार में ठाटों के लिए ही किया जाता था। पात्र के पूर्णतया सूख जाने पर पात्र के निचले भाग पर उसको रखने हेतु एक कम ऊॅंचाई वाली घेरी बनाकर लगा दी जाती है, जो कि पात्र के लिए एक स्टेण्ड का कार्य करती है। पात्र के पूर्ण रूप से सूख जाने पर मुलतानी मिट्टी के घोल से पात्र को पोत लिया जाता है।

4. ज्यामितीय संरचनाएं बनाना

महिलाओं के द्वारा बनाये गये इन पात्रों पर मुलतानी मिट्टी के घोल से पुताई करने के बाद महिलाएं अपनी सृजनात्मक अभिव्यक्ति का परिचय देते हुए इन पात्रों के बाहरी भाग पर लाल रंग से कुछ ज्यामितीय संरचनाएं भी बनाती हैं। जिनके पीछे उद्देश्य यही होता है कि बनाया गया पात्र ओर अधिक सुंदर लगे। ज्यामितीय संरचनाओं के अन्तर्गत लाल रंग से लहरदार रेखाएं, त्रिभुज, सीधी खड़ी रेखाएं, लहरदार रेखाएं परस्पर काटती हुईं, स्वास्तिक, चाँद, सूरज इत्यादि कई प्रकार की संरचनाएं बनाई जाती हैं।

|

|

|

चित्र 4 लाल रंग से बने ज्यामितीय संरचनाएं वाले ढाबरियां/ठाटिय (K. Kamla, personal

communication March 22, 2019) |

ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने जिन पात्रों का निर्माण किया, उन्हें उस समय से लेकर आज वर्तमान समय में उनके रूप व आकार के कारण भिन्न-भिन्न नामों से जाना जाता है। कुट्टी या कूट्टे से बनी वस्तुओं का उपयोग ग्रामीण लोगों के जीवन में इस प्रकार से देखा जा सकता है-

5. प्राथमिक स्तर पर उपयोगी कला के रूप में उपयोग

प्राथमिक स्तर पर ग्रामीण लोगों ने इस कला माध्यम द्वारा घरेलू रोजमर्रा के कार्यों, मांगलिक सुअवसरों एवं त्योहारों पर उपयोग करने हेतु पात्रों का निर्माण किया हैं। ‘‘आज से कुछ दशक पूर्व तक कुट्टी का काम गाँव-गाँव में होता था, जहां औरतें कागज तथा भूसे को गलाकर विभिन्न प्रकार के ठाटिएं बनाती थी। Gupta (2016)‘‘ कुट्टी या कूट्टे से बनाये गये ये पात्र अलग-अलग आकार में होते हैं। कुछ बड़े आकार में तो कुछ छोटे आकार में, और कुछ तो ज्यादा बड़े आकार में भी होते हैं, इन सभी का उपयोग अलग-अलग रूपों में किया जाता था। ये पात्र वजन में ज्यादा भारी नही होते है इन्हे हर कोई उठाकर इनका स्थान परिवर्तन कर सकता है। पुनः निर्माण ;त्मबलबसपदहद्ध इस कला की सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसके अन्तर्गत इन पात्रों के टूट जाने पर इनको पुनः पानी भिगोकर तैयार लुगदी से पुनः एक नवीन पात्र का निर्माण किया जा सकता है।

इन पात्रों को ग्रामीण भाषा में ढ़ाबरिया/ठाटिये (छोटा आकार) ठाटा (बड़ा आकार) एवं अनाज की कोठी या कोठियार (दो ठाटों को जोड़कर बनाया गया आकार) इत्यादि नामों एवं भिन्न-भिन्न आकारों के रूप में जाना जाता है। इन सभी पात्रों का उपयोग एकल परिवार, संयुक्त परिवारों में ज्यादा किया जाता है। इनके अलावा कुछ वृहद परिवारों में अनाज की कोठी या कोठीयार के कुछ ज्यादा बड़े रूप व आकार भी देखने को मिलते हैं, जिनको मिट्टी, गोबर, घोडे व गधे की लीद, कुट्टी, आदि से बनाकर उस पर लाल रंग की डिजाइने एवं काँच के टुकडे आदि चिपकार अत्यंत ही कलात्मक रूप में बनाया जाता था।

5.1. ढ़ाबरिया/ठाटिये

ठाटियों को ग्रामीण क्षेत्र की भाषा में छोटे रूप व आकार में होने के कारण इन्हे ढाबरिया नाम से भी जाना जाता है। घरेलू छोटी-छोटी सामग्री ड़ालने में इनका ज्यादा उपयोग लिया जाता हैं जैसे- रोटिया ड़ालने हेतु कटोरदान के रूप में, सूखी सब्जियां व सूखी रोटियां रखने हेतु, एवं अन्य घरेलू वस्तुएं ड़ालने के लिए किया जाता था। इन पात्रों में 1 से 10 किलोग्राम तक सामग्री डाली जा सकती है। अब तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनका उपयोग नही के बराबर किया जा रहा है।

|

|

|

चित्र 5 परम्परा व आकार के अनुरूप ठाटिय |

|

|

|

चित्र 6 वर्तमान डिजाइन वाला ठाटिया(पात्र) (G. chouhan, personal

communication March 21, 2019) |

5.2. ठाटा

बड़े रूप व आकार में होने के कारण घरों में धान, आटा, दालें आदि कई प्रकार की सामग्री ड़ालने में इनका उपयोग किया जाता था। पहले के समय में शादी-विवाह, तीज-त्योंहारों आदि मांगलिक शुभ अवसरों पर इन बड़े आकार के पात्रों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा भण्डारण के रूप में किया जाता था। इस प्रकार के पात्र वस्तुओं के भण्डारण करने के उद्देश्य से अत्यधिक उपयोग में लिये जाते थे। जिसमें लगभग 30 से 35 किलोग्राम तक सामग्री डाली जा सकती थी।

|

|

|

चित्र 7 बडे आकार में ठाटा (K. Kamla, personal

communication March 22, 2019) |

5.3. अनाज की कोठी या कोठीयार

दो ज्यादा बड़े रूप व आकार के ठाटों को आपस में जोड़कर बनाये गये रूपाकार को अनाज कोठी या कोठीयार के नाम से जाना जाता है, जिनका उपयोग ज्यादात्तर घरों में अनाज का संग्रह करने हेतु ही किया जाता था। इस अनाज की कोठी या कोठियार में लगभग 70 से 80 किलोग्राम तक गेहूं, बाजरी इत्यादि धानों का संग्रह किया जा सकता है। इनसे भी बडे आकार के कोठी व कोठीयार भी बनाये जाते थे जिनमें लगभग 5 से 7 बोरी धान का भण्डारण किया जा सकता था। जिसको बनाने के लिए कुट्टी में मिट्टी, दाना मेथी पाउडर, मुलतानी मिट्टी व अनाज का भूसा आदि मिलाकर मजबूती प्रदान की जाती थी।

|

|

|

चित्र 8 दो ठाटो को जोडकर बनाई अनाज की कोठी |

|

|

|

चित्र 9 बडे आकार में कुट्टी से बनी अनाज की कोठी (G. Choudhary, personal communication March 23, 2019) |

|

|

|

चित्र 10 दो ठाटो को जोडकर बनाई अनाज की कोठी |

|

|

|

चित्र 11 कुट्टी से बनी हाथ चक्की(घटी) की पाली (K. Kamla, personal

communication March 22, 2019) |

5.4. अन्य रूप

अन्य उपयोग के रूप में मिर्च-मसाले ड़ालने हेतु हट्डी के रूप में एवं घटी की पाली के रूप में इस कला का उपयोग किया जाता है। इस कला माध्यम का प्रयोग करते हुए ग्रामीण लोगों के घरों में साज-सजावट, बच्चों के खेलने हेतु खिलौने, मुखौटे, गेंद, झुनझुनें, गुल्लक, इत्यादि रूप में उपयोग देखा गया। इस समय बनाई वस्तुएं कला की दृष्टि से सर्वोतम तो नही परंतु बच्चों के लिए उपयोग और खेल की दृष्टि से श्रेष्ठतर थी।

6. द्वितीयक स्तर पर सजावटी कला के रूप में उपयोग

जोधपुर के सोजती गेट, कविराज जी का बाडा निवासी श्री गोविन्द जी चैहान से भेंटवार्ता द्वारा कुट्टी कला के सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई। इन्होने बताया कि पूर्व की इस कुट्टी कला के माध्यम में समय के साथ धीरे-धीरे कुछ परिवर्तन आये है। अब इस माध्यम को राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एवं शहरी और विदेशी क्षेत्रों में पेपरमेशी कला (Paper Mache Art) के रूप में जाना जाता है। वर्तमान समय में इस कला माध्यम में गोंद, फेविकोल, सोलेशन, चॉक मिट्टी आदि डालकर साज-सजावट व मनोरंजन के लिए कई प्रकार की कलात्मक वस्तुएं अथवा आइटम बनाये जा रहे हैं।

हस्तशिल्पी गोविन्दसिंह जी ने बताया कि कुट्टी कला हमारी परम्परागत कला है, जिसे मैनें मेरे दादा स्वः कानाजी से सीखी थी और आज मेरे साथ में मेरी पत्नी कमलादेवी, पुत्र कमल, पुत्रवधू अनिता, मेरी पौत्री व पौत्र भी इस कार्य में सहयोग करते है। उस समय में मेरे परिवार से लगभग 14 से 16 महिला, पुरूष व बच्चें काम करते थे। वर्तमान समय में लोग इस कार्य को करना अथवा अपनाना ही नही चाहते है क्योंकि इस कार्य में सुबह जल्दी उठना, धूप तेज हो तो भी कार्य करना, दिन भर हस्तशिल्पों की देखरेख करना और ज्यादा देर इस माध्यम में हाथ गीले में रहने से हाथों की चमड़ी खराब होने का डर आदि कई समस्याओं का सामना हर कोई नही कर सकता है। हम तो आज भी हमारी परम्परागत कुट्टी कला, आज की पेपरमेशी कला के रूप में इन हस्तशिल्पों को अपने हाथों से ही बना रहे है।

|

|

|

चित्र 12 कुट्टी से हस्तशिल्प बनाते हुए हस्तशिल्पी गोविन्दसिंह जी का परिवार (G. chouhan, personal

communication March 21, 2019) |

आधुनिक कला के रूप में पेपरमेशी से कई प्रकार के रंगीन, आकर्षक एवं ज्यादा कलात्मक वस्तुएं बनाई जा रही है। जिनका उपयोग न केवल जिलें, राज्य, राष्ट्रीय अपितु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जा रहा है। प्रति वर्ष करोड़ो रूपये के हस्तशिल्पों के निर्यात में पेपरमेशी से बने हस्तशिल्प अथवा वस्तुएं भी अपना विशेष स्थान रखती है। बनाये जा रहे इन हस्तशिल्पों में खिलौने, मुखौटे, गेंद, पशु व पक्षी रूप, फूलदान, प्लेटें, कटोरिया, गिलास, सुराही, कलश, कच्छुएं, लेम्प, पेनस्टेण्ड़, केण्डल स्टेण्ड़, फोटो फ्रेम, राजा व रानी के मुखमण्ड़ल, ग्रामीण स्त्रीयों एवं पुरूषों के मुखमण्ड़ल आदि विभिन्न प्रकार के स्वरूपों को देखा जा सकता है। कला के ये नवीन स्वरूप, रूप परिवर्तन एवं कलात्मकता आदि आधुनिक कला प्रभावों की ही देन है। ‘‘आदम कद आकार की मानव प्रतिमाएं, विभिन्न प्रकार के खिलौनें, पशु-पक्षी आदि बनाने के लिए जयपुर के कलाकार विश्वभर में अपनी पृथक् विशिष्ट पहचान रखते हैं। Neeraj et al. (2001)‘‘ वर्तमान समय में इस पेपरमेशी कला से बनी आकर्षक व कलात्मक वस्तुओं का उपयोग केवल सजावटी कला के रूप मे है। इस कला का माध्यम भले ही पुराना है परंतु वर्तमान समय में सजावटी कला के रूप में इस माध्यम को ज्यादा प्रयोग में लिया जा रहा है। आज हर कोई इस पेपरमेशी कला व इनसे निर्मित वस्तुओं से परिचित है।

|

|

|

चित्र 13 पेपरमेशी से बने खिलौन |

|

|

|

चित्र 14 व चित्र 15 पेपरमेशी से बनी कलात्मक प्लेटे (G. chouhan, personal

communication March 21, 2019) |

|

|

|

चित्र 16 व चित्र 17 अलग-अलग वेशभूषा में बने पेपरमेशी से मुखमण्डल |

|

|

|

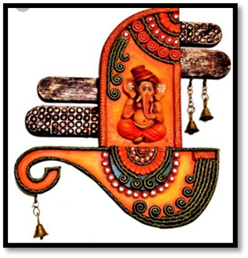

चित्र 18 भित्ति पर टांगने हेतु सजावटी पेपरमेशी हस्तशिल्प (G. chouhan, personal

communication March 21, 2019) स्त्रोत: https://www.gsdjagkj.gq/ProductDetail.aspx?iid=150563675&pr=31.88 |

|

|

|

चित्र 19 टेबल सजावटी पेपरमेशी हस्तशिल्प |

|

|

|

चित्र 20 टेबल सजावटी पेपरमेशी हस्तशिल्प स्त्रोत: https://www.pinterest.com/dawnsvert0739/paper-mache-chickens/ |

|

|

|

चित्र 21 पेपरमेशी मुखौटा (N. Goyal, personal communication March 24, 2019) |

7. कुट्टी का घरेलू उपयोग व महत्व

कुट्टी या कूट्टे से बने ढ़ाबरिया/ठाटिये, अनाज की कोठी या कोठियार व इस कला के अन्य रूपों को आमतौर पर घरेलू उपयोग की कला के रूप में जाना जाता है। ‘‘उपयोगी कला केवल मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ण कर उपभोग के कार्य आती है। यहां सौन्दर्य के साथ-साथ उपयोगिता का विचार महत्वपूर्ण है।Johri (2020)‘‘ ये पात्र व्यक्ति जीवन में आने वाले कई प्रकार के मांगलिक सुअवसरों पर और विशेष कर दैनिक उपयोग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। प्रायः विद्वानों का ऐसा मानना है कि इन पात्रों को बनाने के पीछे लोकमंगल की भावना छुपी हुई है एवं ग्रामीण महिलाएं इन पात्रों को बनाते एवं उपयोग में लेते समय कई प्रकार के लोकगीत गायन के द्वारा अपने हर्ष को प्रकट करती है।

कागज, गत्तें, मुलतानी मिट्टी व दाना मैथी पाउडर का लुग्दी (मिश्रण) एक ऐसा रूप व आकार ग्रहण कर लेता है, जिससे बनी वस्तुओं का उपयोग हमारे पूर्वजों ने परम्परागत कला के रूप में, सामाजिक जीवन में आने वाले कई प्रकार के सुअवसरों और दैनिक कार्यों में करते आये हैं। वर्तमान समय में ग्रामीण समुदायों में भी आज इनका उपयोग बहुत ही कम किया जा रहा है, क्योंकि अब कुछ ही लोग अथवा समुदाय है, जो अभी भी इनकी महत्ता को जानते है।

7.1. कुट्टी कला का वैज्ञानिक उपयोग व महत्व

पश्चिमी राजस्थान की परम्परगत कुट्टी कला के अन्तर्गत इस माध्यम द्वारा घरेलू उपयोग हेतु पात्रों को बनाने के अलावा भी इस कुट्टी कला के कुछ वैज्ञानिक महत्व व उपयोग भी है, जिसे निम्न बिन्दुओं के द्वारा के समझा जा सकता है-

1) इस कुट्टी माध्यम द्वारा बने पात्रों में सूखी खाद्य सामग्री सुरक्षित रहती है एवं जल्दी खराब भी नही होती है। यहां तक की पूर्व में इन पात्रों में बिना रस की मिठाईयों को भी रखा जाता था, जो कि कई दिनों तक खराब नही होती थी।

2) इस माध्यम द्वारा बने पात्र सस्ते, वजन में हल्के एवं मजबूत होते है, साथ ही साथ इससे बने पात्र आकर्षक व कलात्मक भी होते थे, इसीलिये इन पात्रों का उपयोग घरेलू कार्यो में ज्यादा होता था।

3) पूर्व समय में बनने वालों पात्रों में घोड़े एवं गधे की लीद के साथ मिट्टी, सूखी घास आदि मिलाकर बड़े आकार में धान डालने हेतु कोठिया बनाई जाती थी। मिलाई गई लीद में मौजूद रेशे एक बेन्ड का कार्य करते है। इस मिश्रण में एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया होती थी, इसीलिए इन पात्रों में रखा धान बरसात के दिनों में सुरक्षित रहता था एवं इसमें रखे गये धान में कीड़े अथवा जीव नही पड़ते थे। अतः धान को कई सालों तक सुरक्षित एवं बचाकर रखा जा सकता था।

4) समय के साथ परिवर्तन आया और धीरे-धीरे लोगों के विचार बदले तो उन्होने घोड़े व गधे की लीद के स्थान पर दाना मेथी को पीस कर पाउडर के रुप में काम में लेने लगे। अनाज की भूसी, मुलतानी मिट्टी, दाना मेथी पाउडर, फटे पुराने कागज आदि को पानी में गलाकर इन से पात्रों को बनाया जाता था। यहां दाना मेथी पाउडर गोंद का कार्य करता एवं अपने बाड़ेपन (कडवेपन) के कारण ये धान अथवा खाद्य वस्तुओ में जीव को भी नही पड़ने देता है और खाने के सूखे सामान में फफूंद भी नही आती है। जबकि आज के समय में बने धातु के पात्रों में फफूंद जल्दी ही लग जाती है।

5) इन पात्रों में रखी खाद्य सामग्री में किसी भी प्रकार का क्षार नही होता था। जबकि वर्तमान समय में उपयोग में लिए जा रहे धातु से बने पात्रों में धातुक्षार हो जाता है। इस धातुक्षार से कई प्रकार की बीमारियों का जन्म होता है, जो कि हमारे लिए घातक सिद्ध होती है।

6) कुट्टी के एक कोमल क्ले जैसा रुप धारण करने के कारण इससे मनमुताबिक रुप व आकारो को बनाया जा सकता है। कुट्टी का वजन हल्का होने के कारण मुखौटे भी इसी से ही बनाये जाते रहे है। जिसे धारण करना आसान और इस माध्यम पर रंगाकन करना भी सरल होता है। इसे धारण करने वाले व्यक्ति को मंच पर देखने और सांस लेने में भी परेशानी नही होती है और वह मंच पर कई प्रकार के सुर, लय और ताल के साथ अपनी प्रस्तुती दे सकता है। इन मुखौटों की भूमिका हम मंच पर मंचित नाटकों में बखूबी देख सकते है।

7) पूर्व की कुट्टी कला पुनः निर्माण; (Recycling) कला के रुप में भी पहचानी जाती थी। इस माध्यम द्वारा निर्मित पात्र के टूट जाने पर, टूटे हुए पात्र को पानी में भिगोकर उसे कूट कर, पुनः एक नवीन पात्र बनाया जा सकता था, जबकि आज की पेपरमेशी में ये विशेष बात नही रही। आज की पेपरमेशी में सोलेशन जैसे केमिकल का प्रयोग ज्यादा किया जा रहा है। केमिकल मिले होने की वजह से पेपरमेशी से पात्र अथवा कोई हस्तशिल्प पुनः नही बनाया जा सकता है।

8. तुलनात्मक अध्ययन पूर्व की कुट्टी कला और आज की पेपरमशी

तुलनात्मक अध्ययन के रुप में कुट्टी कला के बदलते हुए स्वरुप के बारे में कई प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारीया प्राप्त होती है जैसे कि- पूर्व में सम्पादित कुट्टी कला, उपयोग की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी थी, जबकि वर्तमान समय में सम्पादित पेपरमेशी कला, सजावटी कला के रूप में और व्यसायिक कला के रुप में उपयोग में ली जा रही है। पूर्व की कुट्टी कला के अन्तर्गत केवल घरेलू उपयोग हेतु पात्र ही बने है और ये पात्र भी कुछ निश्चित आकार में ही बनाये जाते थे। जबकि वर्तमान समय में पेपरमेशी से सजावटी रुप में हस्तशिल्प देखने को मिलते है और आज की पेपरमेशी में निश्चित आकार जैसी कोई बाध्यता भी नही है। पूर्व समय में कुट्टी से बनने वाले पात्रों अथवा रुपाकारों को बनाते समय परम्परा का अनुसरण किया जाता था। जबकि वर्तमान समय में ऐसी किसी भी परम्परा का अनुसरण नही किया जाता है। पूर्व समय में कुट्टी से बने पात्रों पर केवल लाल रंग का ही प्रयोग देखने को मिलता है जबकि वर्तमान समय में पेपरमेशी से बने पात्रों और हस्तशिल्पों पर कई प्रकार रंगों का प्रयोग देखा जा सकता है। कुट्टी कला जो पूर्व में रसोईघर, अनाज की कोठी, श्रंगारिक दर्पण के आस-पास ही अपने कलात्मक स्वरूप में देखी जाती थी। वही कुट्टी कला आज के समय में, पेपरमेशी के रूप में केनवास बोर्ड़ पर, होटल्स, फोर्ट, आदि में बने प्रतीक्षा कक्षों की भित्तियों पर भी शोभायमान हो रही है। जिसमें प्लास्टिक और काँच के सादे व रंगीन टुकडों की चमक एवं हस्तशिल्पियों की कलात्मक कलाकारी, देखने वाले हर एक व्यक्ति विशेष को अपनी ओर आकर्षित करती है।

सजावटी कला के रूप में आज की पेपरमेशी से कई प्रकार की वस्तुएं अथवा हस्तशिल्पों को बनाया जा रहा है। जिनका उपयोग लोग अपने घर के हर एक कोने को सजाने के लिए करते है। आज पेपरमेशी से ‘‘मुख्यतः खिलौना, छोटी मूर्तियाँ, मुखौटे, सजावटी पात्र, फिल्म व नाटक में प्रयोग में होना वाला साज-समान, सेट डिजाइन एवं उपहार सम्बन्धी सामग्री आदि बनायी जा रही है। Gupt (2018) ‘‘ बाजार में कई प्रकार के रंग-रंगीले, आकर्षक एवं कलात्मक हस्तशिल्पों को देखा जा सकता है। आज की पेपरमेशी, प्राचीन कुट्टी कला का बदला हुआ स्वरूप ही है। वर्तमान समय में इस कला माध्यम की बढ़ती मांग, देश-विदेश में हस्तशिल्पों का निर्यात यहा के हस्तशिल्पियों के लिए रोजगार के स्वर्णिम अवसर प्रदान कर रही है।

9. निष्कर्ष

यही कहा जा सकता है कि पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण लोगों द्वारा उपयोगी कला के रूप में इस कुट्टी द्वारा परम्परागत पात्र निर्माण के अनुभवों व तकनीक के ज्ञान को भावी पीढ़ी को भी हस्तानांतरित किया। जिससे भावी पीढ़ी भी इन परम्परागत पात्रों का महत्व व उपयोगी हस्तशिल्पों का मूल्य समझ सके। ग्रामीण लोगों ने इस परम्परागत कार्य को कई समय तक आगे भी बढ़ाया परंतु समय के साथ आने वाले परिवर्तन व आधुनिकता के कारण ग्रामीण समुदाय भी अब इनसे दूर हटता नजर आने लगा है। वर्तमान समय में इस परम्परागत कुट्टी के कार्य का स्वरूप ही बदल गया है। अब ये कला पेपरमेशी के रूप में, ज्यादा पंसद की जा रही है। इस पेपरमेशी द्वारा तैयार किये गये हस्तशिल्पों का निर्यात तो विदेशों में ज्यादा से ज्यादा कर बड़ा लाभ कमाया जा रहा है। जिस कुट्टी कला के अन्तर्गत कभी ठाटिये, ठाटा अनाज की कोठी व कोठीयार और अन्य पात्र जो परम्परागत रूप बनाये जा रहे थे और जो कला कभी स्वान्तः सुखाय, उत्साह व आनन्द का संचार करती थी, उस कला का स्वरूप आज पूर्णतः बदल चुका है।

मानव के सामाजिक जीवन में जब तक स्टील व प्लास्टिक से बने पात्र उपयोग में नही लिये गये, तब तक तो ये कुट्टी से बने पात्र अनमोल थे, परंतु जैसे ही स्टील व प्लास्टिक से बने पात्रों का उपयोग प्रारम्भ हुआ, तो ये पात्र व्यक्ति के सामाजिक जीवन से दूर होते-होते कबाड़ के रूप में देखे जाने लगे और घरों से बाहर भी फेके जाने लगे। आधुनिक कला प्रभावों के कारण पेपरमेशी कला भी वर्तमान समय में सजावटी और व्यवसायिक कला बनकर रह गई है। समय के साथ-साथ वस्तुगत सौन्दर्य, कला व कलात्मकता के मूल्य भी बदल जाते है जो कि एक स्वभाविक प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया कई युगों से चली आ रही है और शायद आगे भी चलती रहेगी।

RefErences

Bhanawat, M. (1974). Folk Art Values And References : Indian Folk Arts Board Udaipur, Rajasthan 1st ed.

Goswami, P. And Arora, S. (2016). Rajasthan Culture Art And Literature : Rajasthan Hindi Granth Academy Jaipur, Rajasthan 10th ed.

Gupt, H. (2018). Indigenous Art : Rajasthan Hindi Granth Academy Jaipur, Rajasthan 1st ed.

Gupta, M. (2016). Rajasthan Knowledge Base : Rajasthani Library Jodhpur, Rajasthan 13th ed.

Johri, R. (2020). Indian Art Reviews : Rajasthan Hindi Granth Academy Jaipur, Rajasthan 2nd ed.

Kasliwal, M. (2011). Fundamentals of Fine Arts : Rajasthan Hindi Granth Academy Jaipur, Rajasthan 3rd ed.

Neeraj, J. And Sharma, B. L (2001). Cultural Tradition of Rajasthan (8th ed.), Rajasthasn Hindi Granth Academy Jaipur, Rajasthan.

|

|

This work is licensed under a: Creative Commons Attribution 4.0 International License

This work is licensed under a: Creative Commons Attribution 4.0 International License

© ShodhKosh 2022. All Rights Reserved.