ShodhKosh: Journal of Visual and Performing ArtsISSN (Online): 2582-7472

|

|

EMOTIONAL NATURE OF VAN GOGH PORTRAYALवानगो के चित्रण का भावनात्मक स्वरूपAnnpurna Shukla 1 1 Associate Professor, Drawing and Painting, Banasthali Vidhyapith, Rajasthan, India |

|

||

|

|

|||

|

Received 08 May 2020 Accepted 19 June 2020 Published 27 June 2020 Corresponding Author Annpurna Shukla, artistannu01@yahoo.com DOI 10.29121/shodhkosh.v1.i1.2020.7 Funding: This research received

no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or

not-for-profit sectors. Copyright: © 2020 The Author(s).

This is an open access article distributed under the terms of the Creative

Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution,

and reproduction in any medium, provided the original author and source are

credited.

|

ABSTRACT |

|

|

|

English: When the confidences of any ambivalent artist in the

society are disintegrated, then there are many imageries in its end and when

the artist is overconfident, then he feels the feeling of compassion in every

aspect of the society. Sorrow and anguish were the destiny of Van Gogh in the

face of emotions. That is why they continued to collect compassion from the

world and spread it through illustration, with an intensely cacophonous,

cumbersome depressed heart, they sought out the story of nature and life for its

expression. The art journey from Borinas to

Australia was an exploration of this truth. Wherever he experienced this

truth, he expressed it as beautiful and Shiva. The nature of his entire

painting rests on religious and spiritual consciousness. That is why whatever

he created on the extremely humanistic plane; it was the height of his

aesthetic sense. The sentiment of Van Gogh was vast in comparison with the

nature of the world, and for its expression he also had an intact storehouse

of poet sensation. The paintings were found to be perfect for the expression

of deep feelings. Hindi: समाज में जब किसी भी सम्वेदनषील कलाकार की सम्वेदनाएं बिखरतीं हैं तब उसके अन्तस में अनेक बिम्ब समाहित हो जातें हैं और जब कलाकार अतिसम्वेदनषील हो तो वो समाज के हर पक्ष में करूणा के भाव को ही अनुभव करता है। भावनाओं के चितेरे वानगो की नियति ही दुःख और पीड़ा थी। इसीलिए वे जीवनभर जगत से करुणा बटोरते रहे और चित्रण के माध्यम से उसे बिखेरते रहे, एक तीव्र छन्दानुभूति से बोझिल उदास मन से वे इसकी अभिव्यक्ति के लिए प्रकृति और जीवन से कथ्य तलाशते रहे। बोरिनाज़ से लेकर आल्र्स तक की कला यात्रा इसी सत्य की खोज थी। इसी सत्य को उन्होंने जहाँ भी अनुभव किया उसे सुन्दर और शिव रूप में अभिव्यक्त कर दिया। इनकी सम्पूर्ण चित्रकला का स्वरूप, धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना पर टिका है। इसीलिए नितान्त मानवतावादी धरातल पर जो भी कुछ इन्होने रचा, वह इनके सौन्दर्यबोध की चरम ऊंचाईयां थीं। वानगो का भाव जगत् प्रकृति के सामन विराट था और उसकी अभिव्यक्ति के लिए इनके पास कवि संवेदना का अक्षुण भण्डार भी था। गहन अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए चित्रकला इन्हें एक सिद्ध के रूप में मिली थीं।. |

|

||

|

Keywords: Van Gogh, Illustration, Emotional Character, वानगो, चित्रण,

भावनात्मक

स्वरूप 1. प्रस्तावना इनसे पहले के चितेरे अपने चित्रण में बहुत कुछ जो नहीं कह पाये, उसे वानगो ने अपनी कलाशक्ति से कह दिया इन्होंने रंग और रेखाओं की शक्तियों का अधिकतम उपयोग सुर और ताल के रूप में किया। प्रभाववादी चितेरों में वानगों जीवन के यथार्थ के सबसे अधिक निकट थे। उन्होंने जीवन के विविध पक्षों मे करुणा को अधिक अनुभूत किया था, इसीलिए उनके चित्रण में ओज, करुणा, विनय, विद्रोह, सब कुछ व्यक्त हुआ है। उनके कैनवास

एक ओर शास्त्रीय गम्भीरता से ओत |

|

||

प्रोत है, तो दूसरी और मानवता के आदिम रंगों की आभा भी बिखरते हैं। वे एक साथ रोमांसवादी वादी, यथार्थवादी, प्रगतिवादी, प्रभाववादी, प्रतीकवादी अभिव्यंजनावादी और मानवतावादी है। उन्होंने अपने कैनवास पर व्यष्टि और समष्टि का सुन्दर सामंजस्य किया है। उनके चित्रण में छन्द भी और अमूर्तन भी है। उनके प्रतीकों का चयन प्राचीन भी है और नूतन भी है। वे पाश्चात्य जगत् के चितेरे थे। परन्तु इनकी दृटि बहुत कुछ पौरवात्य चिन्तन से मिलती जुलती थी। इसीलिए सारा विश्व एक स्वर से इन्हें अपना चितेरा मानता है। इनकी कला में प्राचीन और आधुनिक सभी प्रवृत्तियाँ समाहित हैं आधुनिक चितेरे होते हुए भी इन्होंने कला मूल्यों की शुद्धता की रक्षा के लिए सर्वाधिक संघर्ष और त्याग किया, ऐसे उदाहरण कला जगत् में विरले ही मिलेंगे। ‘‘वानगो ने सभी कलाकारों के लिए एक ऐसा महान उदाहरण स्थापित किया, जिसमें उनके आत्म त्याग और अटूट ईमानदारी के प्रताप ने उनकी व्यक्तिगत पीड़ा और असफलता के खोखले आवरण को अस्वीकार कर दिया .......... उन्होंने कला की सूली पर आत्म बलिदान कर दिया, जिस प्रकार दोस्तोवस्की ने अपने को साहित्य की सूली पर चढ़ा दिया था।” Walker (1981)

प्रारम्भ से ही वानगो सामाजिक चेतना से प्रतिबद्ध रहे हैं। दीन दुःखियों को उपदेश देने के बाजय उन्होंने उनका चित्रण करना अधिक सार्थक समझा। अतः वे अपने को साधारण ग्रामीण किसानों और श्रमिकों का चितेरा कहते थे। उन्होंने प्राचीन अभिजात्य परम्पराओं और रुढ़ियों को नकार कर आन्तरिक सौन्दर्य को मानवता में खोजा। जिस समय योरोप में भौतिक सौन्दर्य के चित्रण के लिए सुन्दर ‘मॉडलों’ से अभ्यास किया जा रहा था, उस समय वानगो ”पोटैटो ईटर्स” Paustovsky (1978) चित्र में रंग और रेखाओ से देहात के श्रमिकों के बेडौल चेहरों में करुणा का सौन्दर्य तलाश रहे थे। इन्हें किसानों और बुनकरों के झाइयों वाले खुरदरे और कठोर चेहरों में एक अद्भुत सौन्दर्यानुभूति होती थी। उनकी करुण कहानी की काव्यानुभूति ही उन्हें एक कथ्य देती थी, जिसकी अभिव्यक्ति करके ही ये सहज होते थे। साथ ही साथ प्रकृति के सौन्दर्य को भी वे इन पात्रों में मिलाकर देखते थे। उनकी इसी शाश्वत सौन्दर्य दृष्टि ने उन्हें विश्व स्तर पर स्थापित किया। उन्होंने कला की शास्त्रीयता को इसी मानवीय सरोकार को समर्पित किया, जिस समर्पण, श्रद्धा और भक्ति से प्रेमचन्द, निराला और गोर्की ने इन कर्म योद्धाओं को देखा, उसी भाव और वेदना से वानगो ने भी इन्हें देखा और उसी करुणा से ओतप्रोत होकर इनका चित्रण किया। यही इनके चित्रण का स्वरूप था। इन्हीं मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए इन्होने प्राचीन कला के स्वरूप को बदलकर उसे आधुनिक और नूतन आयाम दिये।

कलाओं

के

क्षेत्र

में

‘ऑब्जेक्ट’

और

‘सब्जेक्ट’

की

चर्चा

प्रारम्भ

से

ही

होती

रही

है। हमारे

कला

मनीषियों

ने

वस्तु

और

विषय

को

बड़ी

व्यापक

दृष्टि

से

देखा। उनकी

दृष्टि

में

यह

जगत

‘ऑब्जेक्ट’’

अर्थात्

वस्तु

भी

और

सब्जेक्ट’

अर्थात्

विषय

भी

है। बिम्बवादी

कवियों

ने

कल्पना

के

आधार

पर

प्रकृति

के

ऊपर

मानसिक

जगत्

का

प्रक्षेपण

करके

उसे

बिम्ब

कि

रूप

में

ग्रहण

किया

और

अपनी

आवश्यकताओं

के

अनुसार

प्रकृति

चित्र

का

निर्माण

करके

उसे

बिम्ब

के

रूप

में

प्रस्तुत

किया। ”उसका

(बिम्ब

का)

सम्बन्ध

हमारी

इन्द्रियों

से

होता

है। हम अपनी

आवश्यकताओं

के

द्वारा

निर्मित

चित्रों

को

मानव

हृदय

की

अनुभूतियों

से

सम्पृक्त

करके

जीवन

प्रदान

करतें

हैं। हमारी

आवश्यकताएं

कहां

से

पैदा

होती

है?

उनका

जन्म

प्रकृति

और

हमारे

बीच

के

सम्बन्ध

द्वारा

होता

है। हम न हवा

का

निर्माण

करते

हैं,

न फूल

का,

न अन्न

का,

न मनुष्य

का

प्रत्युत

हम

उस

बिम्ब

का

निर्माण

करते

हैं

जो

हमें

इन

सभी

वस्तुओं

के

सम्बन्ध

से

प्राप्त

होता

है,

इन

वस्तुओं

के

ज्ञान

के

लिए

बिम्ब

से

बड़ा

सत्य

हमारे

पास

नहीं

होता।’ Singh

(2005)

वानगों की चित्रण कला का मूलाधार यही बिम्ब विधान हैं चितेरों का ताना बाना प्राकृतिक ‘आब्जेक्ट’ के इर्द गिर्द ही बुना जाता है। श्रेष्ठ चितेरे उसी ‘ऑब्जेक्ट’ को सुन्दर विषय के रूप में प्रस्तुत कर देते है।। अतः चितेरे जगत् से ही अपने ‘मोटिफ’ तालशते हैं। इसी तलाश के लिए उनको प्रकृति की गहराईयों में बैठना होता है। जहाँ तक काव्य और चित्रकला की व्यापकता का प्रश्न है वहाँ चित्रकला काव्य से सीमित अवश्य है परन्तु श्रेष्ठ बिम्बों के निर्माण के कारण कुछ सीमा तक कविता हो जाती है, ‘‘आज काव्य गत बिम्ब का महत्त्व प्रायः सभी ने एक कण्ठ से स्वीकार कर लिया है। कवि कर्म की चरम सफलता इसी के निर्माण में देखी जाती है। एजरा पाउण्ड का तो यहाँ तक कहना है ‘‘जीवन में बहुत से बड़े बड़े ग्रन्थों का निर्माण करने की अपेक्षा एक सफल बिम्ब का निर्माण अधिक श्रेयस्कर है........... वह सत्य का बिम्ब है।’’ Singh (2005)

वानगो अतिसंवेदनषील के कारण ही बिम्ब निर्माण की कला में सर्वश्रेष्ठ रहे हैं। इसके लिए उन्हें तल्ल्लीनता प्राकृतिक देन के रूप में मिली थी। वे किसी विषय को पेन्ट करने के लिए उतनी ही साधना करते थे। जितना कवि या कथाकार अपनी महान कृतियों के लिए करते हैं। वही वानगो ने अपने चित्रण में भी किया है। इनके ‘पोटैटो ईटर्स’,’ बीज बोते हुए किसान’आदि के चित्र इनकी एकाग्रता और तादात्म्य का परिचायक हैं।

’’जो गूए़ तत्त्व है वह है ‘मैं’ और ‘जगत’ की दूरी का समाप्त हो जाना। इस दूरी को उतना न तो पोसिन ही समाप्त कर पाये और न तो कोरों और शास्त्रीय दृष्टि रखने वाले चितेरे ही, जितनी क्षमता के साथ वानगो ने इस दूरी को समाप्त किया। वह ‘ऑब्जेक्ट’ के निरीक्षणक लिए उसमें प्रवेश कर जाते थे और उसी में खो जाते थे.... यह स्थिति ही ‘सबजेक्ट’ और ‘ऑब्जेक्ट’ की दूरी को समाप्त कर देती है।’’ Hammacher (1957) वानगो की यही एकाकार होने की दृष्टि उनकी कला का प्राण हैं उन्होंने जिस विषय को चुना उसी के माध्यम से अपनी गहन संवेदना को व्यक्त किया। वानगो की कला कला के लिए भी थी और समाज के लिए भी। प्रारम्भ में ही उन्होंने अपनी कला द्वारा मानवता का एक आन्दोलन चलाया जो सम्पूर्ण रूप से भावनावों पर ही आधारित था और वर्ग भेद के प्रति विद्रोह भी ।

भारतीय दृष्टि में काव्य और कलाओं की उत्पत्ति करुणा से मानी गयी है। वानगो इसी करुणा की अनुभूति लेकर कला क्षेत्र में आये। ईसाई धार्मिक आस्थाओं के अनुसार कष्टों का वरण करके प्रयाश्चित करने का सिद्धान्त वानगो के चिन्तन में रहता था। इसीलिए वानगो इस स्थूल जगत से पीड़ा के उदाहरण तलाशते थे। जिनकी करुणा ही उनकी तूलिका को शक्ति देती थी। इनकी मानवतावादी दृष्टि से ‘महामानव’ और ‘लघु मानव’ में अन्तर नहीं था। उन्होंने अपने भाई थियो को लिखा था ‘‘व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति सम्पूर्ण मानवता की एक इकाई है।’’ Van Gogh (1958) इसी सिद्धान्त पर वानगो ने ‘लघु मानव’ के चित्रण पर विशेष बल दिया है। इनकी चित्र श्रृंखला ‘हेड्स ऑफ पीजेन्स’ में किसान जीवन के सभी पक्ष देखे जा सकते हैं। इन्होंने उनके जीवन के साथ ऐसा तादात्म स्थापित किया। जिससे उनका सम्पूर्ण दुरुह जीवन उनके चेहरों पर उभर आया है । इन चित्रों में वानगो की रेखाओं की शक्ति को देखा जा सकता है। ये किसान जीवन की त्रासदियों को अधिकाधिक लोगों तक पहुँचाना चाहते थे। नवम्बर सन् 1882 में जब वानगो हेग में थे तो उन्होंने अपने रेखाचित्र के अनेक लीथोग्राफ (इस प्रकार का प्रिन्ट) बनाये। वहीं पर एक श्रमिक ने वानगो से दीवार पर टाँगने के लिए प्रिन्ट मांग। वानगो ने प्रसन्न होकर कहा ‘‘सामान्य आदमी मेरे प्रिन्ट को अपने कमरे या वर्कशाप में गाए, इससे सुखद परिणाम मेरे लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता।’’ Van Gogh (1958)

वानगो की कला प्रारम्भ से ही परिपक्व थी। साथ ही साथ उन्होंने यूरोप की तीन राजधानियों की कार्यशालाओं और प्रदर्शनियों को देखा था अतः इन्हें चित्रण सम्बन्धी सामयिक ज्ञान था और प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक की कला का गहन अध्ययन था। परन्तु किसान चितेरे ‘मिले’ से ये बहुत प्रभावित थे क्योंकि वह जीवन के यथार्थ से जुड़े हुए थे। इनकी कला का उद्देश्य भी आज आदमी के जीवन से जुड़ना था। यह अपनी कला साधना उसी स्तर तक करना चाहते थे, जिस स्तर पर किसान कर्म साध्ना करता है। इसीलिए उन्होंने सन् 1885 में थियो को लिखा था ‘‘मेरी कोई दूसरी इच्छा नहीं है जितनी प्रबल इच्छा ग्रामीण अंचल की गहराईयों में जाकर किसान जीवन के चित्रण की है, मेरा विचार है कि मैं अपने लिए कार्य क्षेत्र निर्धारित करके हल पर हाथ रखकर रेखाएँ खीचूं।’’ Van Gogh (1958) यहाँ यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि वानगो ने कला न्यूनेन के ग्रामीण अंचल से और उसके सामान्य लोगों से सीखी। सबसे पहली उनकी चित्रशाला यहीं गाँव की जमीन की थी। इसलिए उनके चित्रों से धतरी पर फलसों की सोंधी महक और धरती पुत्रों का संगीत प्रसारित होता रहा। ‘‘लोरे में प्रभाववादियों की ‘‘आर्टगैलेरी में सभी महान फ्रांसीसी चितेरों के पैलेट (रंग घेलने वाले तख्ते) रखे हुए है, जिसमें वानगो का भी पैलेट रखा है, उस पर लगे रंगों को देखने से लगता है कि आलर्स की मिट्टी के टुकड़ों से सना हुआ है।’’ Paustovsky (1978) यह वही आल्र्स की मिट्टी है जिसको वानगो ने अपने रंग संयोजन से सँवारकर फलक पर भावनाओं को पिरो कर अपनी कला का मुख्य आधार बनाया।

चित्रकला में कान्सटेन्टिन पाउतोवस्की के अनुसार ‘‘वानगो ने धरती को अपने कैनवास पर उतारकर चमत्कारिक कर्म जल से प्रच्छालित करके रंगों से चमत्कृत कर दिया।’’ Paustovsky (1978)

वानगो

की

कला

सृजन

का

सिद्धान्त

जितना

भावनात्मक

था

उतना

ही

बौद्धिक

भी। किसान

जीवन

के

चित्रण

से

जुड़ने

के

पीछे

उनकी

समता

की

एक सूक्ष्म

दृष्टि

भी

थी,

अतः

उनके

चित्र

एक ओर

तीव्र

संवेदना

देते

थे

तो

दूसरी

और

विचारोत्तेजना

भी। ’’किसानों

का

धरती

के

साथ

संघर्ष

विन्सेन्ट

वानगो

के

रंगों

के

साथ

संघर्ष

के

समान

था,

विन्सेन्ट

ने

किसानों

के

संघर्ष

को

अपनी

कला

के

माध्यम

से

सम्प्रेषित

किया। इनके

चित्र

कर्म-योग

के

क्षेत्र

में

इस

अर्थ

में

एक उदाहरण

हैं

कि

संसार

के

बुद्धिजीवी

कलाकारों

और

शारीरिक

श्रम

करने

वालों

के

मध्य

सहानुभूति

और

रुचियों

की

घनिष्ठता

का

सम्बन्ध

श्रम-साधना

से

कायम

रह

सकता

है। किन्हीं

संदर्भों

में

ये

दो

वर्ग

अलग-अलग

हैं। परन्तु

कर्म-साधना

इन

दोनों

में

एकता

स्थापित

कर

देतीं

हैं

इसीलिए

वानगो

उतनी

ही

लम्बी

और

कठोर

कला

साधना

करते

थे

जितनी

एक किसाना

खेतों

में।’’ Walker (1981)

वानगो

ने

जिस

प्रकार

अनावश्यक

अध्ययन

नहीं

यिका,

उसी

प्रकार

उनके

चित्रण

में

रंग,

रेखाओं

और

संयोजन

में

कही

कुछ

भी

अनावश्यक

दिखायी

नहीं

देता। वे अपने

तीव्र

रचनात्मक

संवेग

में

खो

कर

चित्रण

करते

थे। इसी

लिए

प्रकृति

के

‘‘ऑब्जेक्ट’’

स्थूल

सीमाओं

से

निकल

कर

बिम्बों

के

रूप

में

प्रकट

हो

जाते

थे

और

एक पूर्ण

विषय

के

रूप

में

चित्रित

हो

जाते

थे। वानगों

की

शैली

छायावाद

के

वस्तु

प्रधान

बिम्बों

पर

बहुत

कुछ

आधारित

थी। क्योंकि

श्रेष्ठ

चित्रण-कला

अधिकांषतः

प्राकृतिक

बिम्बों

पर

ही

आधारित

है।चितेरों

की

कला

की

श्रेष्ठता उपयुक्त

और

भावानामय

बिम्बों

का

चयन

ही

है। प्रभाववादी

सभी

चितेरों

ने

इसी

दिशा

में

कार्य

किया

है,

इनमें

वानगो

अपने

श्रेष्ठ

और

कलात्मक

बिम्बों

के

कारण

अपना

विशेष

स्थान

रखते

हैं। आधुनिक

हिन्द

काव्य

में

निराला

जी

का

वस्तु

प्रधान

बिम्बवादी

दृष्टिकोण

वानगो

की

कला

का

मुख्य

तत्त्व

माना

जा

सकता

है

क्योंकि

‘‘निराला

ने

प्रकृति

के

भी

प्रायः

वे

ही

चित्र

संकलित

किये

है,

जो

सान्द्र

तथा

ओजस्वी

है

अथवा

जिनमें

तीव्र

भावावेग

को

जगा

सकने

की

क्षमता

है। व्यापकता

की

दृष्टि

से

निराला

के

बिम्ब

आधुनिक

जीवन

के

प्रायः

प्रत्येक

क्षेत्र

का

प्रतिनिधित्व

करते

हैं। अकेले

निराला

ही

ऐसे

है

जिनकी

कविताओं

में

अत्याधुनिक

सभ्यता

तथा

संस्कृति

के

क्षेत्रों

से

गृहीत

बिम्ब

भी

कभी

कभी

मिल

जाते

हैं।’’ Singh

(2005)

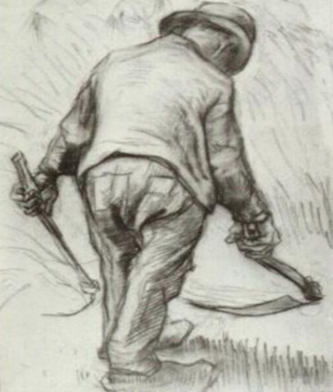

अतिसम्वेदनषील कवि हो या कलाकार उसके बिम्बों का धरातल एक ही होता है बदलता है तो माध्यम । इस लिये काव्य बिम्बों के आधार पर वानगो के चित्र बिम्बों का स्पष्टीकरण और सम्भव हो सकेगा। ‘‘काव्यगत बिम्ब के तीन प्रकार के गुण माने जाते हैं- (1) पूर्व स्मृतियों को जगा देने की शक्ति, (2) नवीनता और (3) तीव्रता। कोई भी सफल काव्यगत बिम्ब एक अदृश्य स्पर्श से हमारी पूर्व स्मृतियों को एक झटके के साथ जगा देता है। इस मर्मस्पर्श के भीतर उसकी ताजगी जादू का काम करती है। चूँकि वह किसी गहरी मानवीय अनुभूति से उत्पन्न होता है। अतः उसमें हमारे रागतन्ओं को झनंकृत कर देनेकी अद्भुत शक्ति होती है। इसी का नाम तीव्रता है, जो सर्वोत्कृष्ट गुण है। Singh (2005)’’ यों तो चित्रण में प्रभाववादी आन्दोलन ही विषय-प्रधान और भावनात्मक चित्रण के लिए था। प्रभाववादी चितेरे अपनी क्षमताओं के अनुसार इसी दिशा में कार्य कर रहे थे, सभी चितेरों ने एक स्वर से स्पष्ट और स्थूल चित्रण को नकार कर बिम्बवत् चित्रण पर ही बल दिया था। परन्तु वानगो को अतिभावपूर्ण दृष्टि के कारण इस दिशा में सर्वाधिक सफलता मिली। उन्होंने स्थूल चित्रण का उसी सीमा तक अमूर्तन किया जहां तक वे दृश्यात्मक सीमाओं से निकलकर भावनात्मक और अनुभूति परक हो जाये और चित्र मूर्तिवत् न दिखकर बिम्बों की तीव्र झलक मात्र के साथ विचारोत्तेजक भावों की अनुभूति करा सकें। इसीलिए उनके बड़े चित्रों में ‘आब्जेक्ट्स’ के आभास बिम्बों की क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में मिलते हैं और इनके छोटे चित्रों में कल्पना से हटकर यथार्थ की दृढ़ मांसल रेखाओं से वस्तु प्रधान बिम्बों के रूप में कलात्मक मूर्तिकरण भी हुआ है। वानगो ने इस प्रकार के चित्रों की अनेक श्रृंखलाएं बनायी है। यदि देखा जाए तो छायावादी काव्य की तोड़ती पत्थर’, ‘भिक्षुक’ और ‘विधवा’ आदि कविताएँ प्रभाववादी चित्रण का प्रतिनिधित्व करतीं हैं। वानगो को चित्रों में ‘ओल्डमैन इन सारो’’ (दुःखी मानव), ‘पीजेन्ट वूमेन डिगिंग’ (जमीन गोड़ती हुई महिला), ‘पीजेन्ट विथ सिकल’ (हसियां लिए हुए किसान) चित्रों के विवरण से पहले वस्तु प्रधान बिम्ब के अन्तर्गत निराला जी की कविता, ‘तोड़ती पत्थर’ के सम्बन्ध में केदारनाथ सिंह जी की एक टिप्पणी जो वानगो के उक्त चित्रों की व्याख्या करती है ‘‘निराला की कविता ‘‘वह तोड़ती पत्थर ........... चित्र की भी रेखा, एक भी रंग का आधार ऐसा नहीं है जो हमें विषय वस्तु से दूर ले जाता हो। जो जितना जहाँ है कवि ने उसी को गहरी मानवीय संवेदना में डूबोकर पाठक के सामने ज्यों का त्यों रख दिया हैं छायावादी कविता में इस तरह के उदाहरण बहुत नहीं मिलते हैं”। Singh (2005) इसी प्रकार ‘ओल्ड मैन इन सारो’ Walker (1981) में अद्भुत रेखा विन्यास से दुःखी मानव का मात्र एक चित्र है जो अपनी मुद्रा से ही अपनी पीड़ा और दुःखों को सम्प्रेषित करता है। चित्र में चेहरा भी नहीं दिखायी देता। क्योंकि चेहरा हाथों से ढ़का हुआ है। पृष्ट्भूमि में कुछ भी चित्रित नहीं है जिससे वह मनुष्य के एकाकीपन को ही उभारता है, जो चित्र के भाव को और भी गहन कर देता है चित्र में कहीं भी अनावश्यक रेखांकन नहीं है। ‘‘पीजेन्ट वूमेन डिंगिंग” Walker (1981) में जमीन खोदती हुई एक महिला का ऐसा चित्रण है जिसमें उसके शरीर का कोई अंग चित्रित नहीं हुआ है यहाँ तक कि उसका चेहरा भी नही। इसमें महिला का केवल ‘एक्शन’ ही चित्रित होकर, फावड़े और मजबूत हाथों के साथ जमीन से उसका संघर्ष व्यक्त होता है। इसी प्रकार ‘पीजेन्ट विथ सिकिल’Walker (1981) में हंसिये के साथ किसान के चित्रण में वानगो ने इनी-गिनी रेखाओं से फसल से भरे खेत में कर्मरत किसान को उसकी लय के साथ चित्रित किया है। इस चित्र में चेहरे की अपेक्षा उसके हाथों और पैरों के संयोजन में दृढ़ और गतिमान रेखाओं का प्रयोग किया है, बाकी सारे हिस्सों को मात्र ‘सजेस्ट’ किया गया है। वस्तु-प्रधान बिम्बों के चित्रण के लिए ‘ऑब्जेक्ट’ का सूक्ष्म निरीक्षण अनिवार्य होता है और प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर ही इनका सृजन सम्भव होता है। कल्पना से हटकर यथार्थ चित्रण ही इनका आधार है,जो भावनाओं से अनवरत प्रेरित रहा है।

प्रभाववाद का प्रारम्भ ही वस्तु चित्रण से आगे जाकर वस्तु प्रधान बिम्बों के चित्रण का प्रयास था। इसी को वानगो ने व्यापक और उदात्त बनाकर आगे बढ़ाया। इसीलिए उनका चित्रण काव्य स्तर को छूता हुआ दिखायी पड़ता है। न्यूनेन काल का ही इनका एक चित्र ‘‘पीजेन्ट सेमिटरी’’ Walker (1981) इस पर की गयी वानगो की टिप्पणी उसके भाव विस्तार और तीव्र संवेदना को व्यक्त करती है।-

‘‘मैं इसमें व्यक्त करना चाहता हूँ कि ये कबरिस्तान के ध्वंशावशेष प्रतिबिम्बित करते हैं कि युगों से किसान कैसे उन्हीं खेतां में चिरकालिक विश्राम के लिए दफन कर दिये जाते हैं। जिनको वे जीवित रहते गोड़ा करते थे, मैं यह भी व्यक्त करना चाहता हूँ कि सामान्य मृत्यु और उनका दफनाना उसी तरह सामान्य सा हे जैसे पतझड़ में पत्तियों का झड़ना-एक जमीन का खुदा हुआ टुकड़ा और क्रास......... लेकिन किसानों का जीवन और उनकी मृत्यु का सतत क्रम उसी प्रकार चलता रहता है जैसे चर्चयार्ड में घास और फूलों का उगना-खिलना और मुरझा जाना।’’ Van Gogh (1958) इनका यह चित्र भाव और रूप की पूर्ण संगति का एक सुन्दर उदाहरण है। इसमें प्रस्तुत रूप में तो किसानों की कब्रगाह में एक पुराना खण्डहर (सिमेट्री) ही चित्रित हैं, परन्तु उसको देखकर किसानों के जीवन का यथार्थ और करुणा का भी बोध होता हैं इनका यह चित्र घनात्मक बिम्ब के रूप में लिया जा सकता है कयोंकि प्रत्यक्ष रूप से ‘सिमेट्री’ सुनसान स्थान पर उपस्थित हैं। साथ ही साथ अप्रस्तुत रूप में भी बहुत कुछ कहात है। ‘‘वस्तुतः घनात्मक बिम्ब की भूमि चित्रकला तथा मूर्तिकला के लिए अधिक उपयुक्त है। कभी कभी इस वर्ग के चित्रों में इस प्रकार के रहस्य और लोकोत्तरता की भावना भी मिल जाती हैं।’’ Singh (2005) एक दृष्टिकोण से यह प्रतीकवादी चित्र भी है क्योंकि इसका ‘रूप’ अतिरिक्त भाव की व्यंजना भी करता है।

वानगो अपनी भावुक दृष्टि के साथ अपने रचना संसार को रचते रहे जिसमें अनायास ही काव्य का बिम्ब विधान, प्रतीक विधन और रूप विधान आदि नयी शक्तियों स्वतः स्पष्ट होती हुई दिखाई देतीं हैं। उन्होंने प्रकृति चित्रण में प्रकृति का मानवीकरण तो किया ही है साथ ही साथ उसके रहस्यात्मक और आध्यात्मिक पक्षों को भी चित्रित किया है। जहाँ एक ओर उनके ‘‘लण्डस्केप्स’ में मानव के अनेक ‘मूड्स’, राग विराग, आशा-निराशा, तीव्र अनुभूति का तनाव और रचनात्मक तल्लीनता व्यक्त हुई है, वही दूसरी और इनके प्रतीकात्म चित्रों में बौद्धिकता, साहित्यिक सोच और क्लासिकल दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। इसी प्रकार के इनके प्रतीकात्मक चित्रों में अन्य सर्वाधिक चर्चित चित्र ”सूरजमुखी के फूल” Walker (1981) ‘‘ए पेयर ऑफ ओल्ड शूज’’ Walker (1981) की श्रृंखलाएं चित्रित की हैं क्योंकि ये भावनावों को अधिक महत्व देते थे जिस कारण ओल्ड षूज के अनेक चित्र फलक पर रच डाले । जीवन के अन्त में ”व्हट फील्ड विद क्रोज” चित्र बनाकर हमेषा के लिये प्रकृति की गोद मेंचिर निद्रा में सो गये ।

इस

प्रकार

वानगो

का

भावुक

मन

आज

भी

हर

चित्र

में

लोरी

गुनगुनाता

हुआ

सा

प्रतीत

होता

है

और

दर्षक

भावविभोर

हो

उनकी

अन्तर्रात्मा

तक

पहुंच

कर

रंग

और

रेखाओं

के

माध्यम

से

नयी

नयी

संभावनाओं

को

खोज

ही

लेता

है।

|

|

|

चित्र 1

पोटैटो ईटर्स Van Gogh (1885) |

|

|

|

चित्र 2

ओल्ड मैन इन सारो

Walker (1981) |

|

|

|

चित्र 3

पीजेन्ट वूमेन डिंगिंग

Walker (1981) |

|

|

|

चित्र 4 पीजेन्ट विथ सिकिल Walker (1981) |

|

|

|

चित्र 5

पीजेन्ट सेमिटरी

Walker (1981) |

|

|

|

चित्र 6 सूरजमुखी के फूल Walker (1981) |

|

|

|

चित्र 7

ए पेयर

ऑफ ओल्ड

शूज Walker (1981) |

REFERENCES

Hammacher, A. M. (1957). Vincent van Gogh und sein Bruch mit der Gesellschaft. Köln, Seemann, https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=17721197647&searchurl=an%3Dhammacher%2Ba%2Bm%26sortby%3D17%26tn%3Dvan%2Bgogh&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1

Paustovsky, K. (1978). A book about artists (1st ed.). Progress Publishers, 134, 145. https://www.abebooks.co.uk/servlet/BookDetailsPL?bi=2775828708&searchurl=an%3Dkonstantin%2Bpaustovsky%26sortby%3D17%26tn%3Da%2Bbook%2Babout%2Bartists&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1

Singh, K. (2005). Aadhunik Hindi Kavita Mein Bimbvidhan, (Images in Modern Hindi Poetry). Radhakrishan Prakashan, 129, 130, 132, 136, 140, 141. https://amzn.to/377en1y

Van Gogh, V. (1885). The potato eaters. https://artsandculture.google.com/asset/the-potato-eaters/7gFcKarE9QeaXw?hl=en-GB

Van Gogh, V. (1958). The Complete Letters of Vincent Van Gogh. Thames and Hudson. 245, 379, 398, 411. https://www.abebooks.co.uk/servlet/BookDetailsPL?bi=31146323390&searchurl=sortby%3D17%26tn%3Dthe%2Bcomplete%2Bletters%2Bof%2Bvincent%2Bvan%2Bgogh&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title2

Walker, J. A. (1981). Van Gogh Studies Book. https://amzn.to/3tXz5tU

Walker, J. A. (1981). Van Gogh Studies. Imprint unknown, 48, 49, 50, 52, 54. https://amzn.to/3tXz5tU

|

|

This work is licensed under a: Creative Commons Attribution 4.0 International License

This work is licensed under a: Creative Commons Attribution 4.0 International License

© ShodhKosh 2020. All Rights Reserved.