ShodhKosh: Journal of Visual and Performing ArtsISSN (Online): 2582-7472

|

|

Types and techniques of handloom sarees in Mubarakpur (Azamgarh District)

मुबारकपुर (जिला आजमगढ़) में हथकरघा साड़ी के प्रकार व तकनीक

Priyanka Yadav 1 ![]()

![]() ,

Dr. Kiran Gupta 2

,

Dr. Kiran Gupta 2![]()

![]()

1 Research Scholar, Department of Painting (Textile Design), Banaras Hindu University, Varanasi, Uttar Pradesh, India

2 Assistant Professor, Faculty of Visual

Arts, Department of Painting (Textile Design), Banaras Hindu University

Varanasi, Uttar Pradesh, India

|

|

ABSTRACT |

||

|

English: India is known for its diversified art and cultural history. In which textile art occupies a prominent place. Clothing is one of the basic needs of human beings. Day by day different types of textiles and new types of weaving techniques are being used. All over the world, handloom is playing an important role in fulfilling these needs of people. Handloom is very labor-intensive work. After the agriculture sector, the textile industry provides direct and indirect employment to millions of people. An attempt is made to show all these aspects through this research paper, the history of handlooms in Mubarakpur, the sarees, their technology, and the challenges faced by the weavers at present. This paper discusses the weaving tradition of Mubarakpur, especially the sarees made here. Mubarakpur, which is called the city of silk, is the weavers of Mubarakpur transferring their unique weaving art from one generation to the next, keeping their traditions. This research is investigating the history of handloom in Mubarakpur, and the present condition of the clothes made there. To highlight the changes taking place. What types of sarees are made in Mubarakpur? The main objective of this research paper is to investigate their technology and what types of problems weavers are facing. Skilled weavers and people of the Mubarakpur were selected for this study. In which there are both men and women. Questionnaire methods and personal interviews have been used to collect information. Hindi: भारत

अपनी कला

विविधता और

सांस्कृतिक

इतिहास के

लिए जाना

जाता है। जिसमें

वस्त्र कला

अपना प्रमुख

स्थान रखता है।

वस्त्र

मनुष्य के

बुनियादी

आवश्यकताओं

में से एक है।

दिन

-प्रतिदिन

विभिन्न

प्रकार के

वस्त्रो एवं

नए-नए प्रकार

की बुनाई

तकनीक का

प्रयोग किया

जा रहा है।

दुनिया

भर में लोगों

की इन

जरूरतों को

पूरा करने

में हथकरघा

अहम भूमिका

निभा रहा है।

हथकरघा

एक बहुत ही

श्रम प्रधान

कुटीर

उद्योग है।

कृषि

क्षेत्र के

बाद, कपड़ा

उद्योग

लाखों लोगों

को

प्रत्यक्ष

और अप्रत्यक्ष

रूप से

रोजगार

प्रदान करता

है। इस

शोध पत्र के माध्यम

से

मुबारकपुर

के हथकरघा का

इतिहास, वहां कि

साड़ियाँ, उनकी

तकनीक व

वर्तमान में

वहां के

बुनकरों के सामने

आने वाली

चुनौतियों

को अध्यन

करने का प्रयास

किया गया है।

यह पत्र

विशेष रूप से

यहां बनने

वाली

साड़ियों एवं

मुबारकपुर

की बुनाई

परंपरा पर

चर्चा करता

है। रेशम की

नगरी कहे

जाने वाले

मुबारकपुर

के बुनकर

अपनी

परंपराओं को

समेटे हुए एक

पीढ़ी से दूसरे

पीढ़ी तक

अपनी इन

अनोखी कला को

स्थानांतरित

करते रहे हैं।

यह शोध

मुबारकपुर

में हथकरघा

का इतिहास, वहाँ

बनाए जाने

वाले

वस्त्रों की

वर्तमान स्थिति

व पुराने समय

से होते आ रहे

बदलावों को

उजागर करता

है। इस

अध्ययन के

लिए

मुबारकपुर

के कुशल

बुनकरों व

कस्बे के

कारीगरों का

चयन किया गया

है। जिसमें

महिलाएं व

पुरुष दोनों

वर्ग शामिल

हैं। जानकारी

एकत्र करने

के लिए

व्यक्तिगत

साक्षात्कार

एवं सर्वे

माध्यम का

उपयोग किया

गया है। |

|||

|

Received 12 April 2024 Accepted 10 July 2024 Published 22 July 2024 Corresponding Author Priyanka

Yadav, priyankayadav2393@gmail.com DOI 10.29121/shodhkosh.v5.i2.2024.1094 Funding: This research

received no specific grant from any funding agency in the public, commercial,

or not-for-profit sectors. Copyright: © 2024 The

Author(s). This work is licensed under a Creative Commons

Attribution 4.0 International License. With the

license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download,

reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work

must be properly attributed to its author.

|

|||

|

Keywords: Mubarakpur, Handloom, Technology, Azamgarh, Sarees, Weaving, Weaver, Tradition, मुबारकपुर, हथकरघा, तकनीक, आजमगढ़, साड़ियां, बुनाई, बुनकर,

परम्परा |

|||

1. प्रस्तावना

मुबारकपुर

भारतीय राज्य

उत्तर प्रदेश

के आजमगढ़

जिले में

स्थित

प्रसिद्ध शहर

व एक प्राचीन

हथकरघा बुनाई

केंद्र है। मुबारकपुर

को 25 वार्ड में

विभाजित किया

गया है। यहाँ

हिंदू और

मुस्लिम व

अन्य समुदाय

के लोग रहते है। हिंदू और

मुस्लिम

जनसंख्या की

बात करें तो

कुल 80%

जनसंख्या

मुस्लिम

समुदाय की है। बाकी 20%

जनसंख्या

हिंदू व अन्य

समुदाय के

लोगों की है। मुस्लिम

समुदाय को चार

भागों में

विभाजित किया

गया है।

बोहरा,

देवबंद,

शिया और

सुन्नी।

ऐतिहासिक

विवरण बताते

हैं कि

मुबारकपुर

चौदहवीं

शताब्दी में

बुनाई कला का

स्वर्ण काल था। जिसमें

लगभग 4000 बुनकर

उच्च

गुणवत्ता

वाले रेशमी

साड़ियों का

उत्पादन करते

थे।

मध्यकाल में

मुस्लिम

बुनकर मुगलों

के साथ वाराणसी

और उनके आसपास

के क्षेत्रों

कि स्थानीय

जलवायु को

हथकरघा

उत्पादन के

लिए अनुकूल पाया

और वह यहां पर

आकर बस गए।

परिणाम

स्वरूप

पूर्वी उत्तर

प्रदेश का

क्षेत्र

बुनाई उद्योग

का एक

महत्वपूर्ण

स्थल बन गया। इस

प्रकार

हथकरघा भारत

की विरासत का

एक हिस्सा है,

और हमारे देश

की समृद्धि और

विविधता और

बुनकरों की

कलात्मकता का

उदाहरण है। Yadav et al. (2019)

भारत में

हथकरघा बुनाई

सबसे

महत्वपूर्ण

कुटीर उद्योग

है। यह

कुल औद्योगिक

उत्पादन का 14%

हिस्सा है। कुल

निर्यात का

लगभग 30%

योगदान देता

है। भारत

में कुल

हथकरघा में से

72%

सूती बुनाई

में लगे हैं। लगभग 16%

रेशम बुनाई

में शेष रेशम

और मिश्रित

रेशों से

संबंधित है। हथकरघा

क्षेत्र कम

पूंजी निवेश

के साथ अधिकतम

प्रधान

उद्योग है।

इसका

पर्यावरण पर

कोई प्रतिकूल

प्रभाव नहीं पड़ता

है।

क्योंकि

बुनाई पूरी

तरह से

प्रदूषण

मुक्त गतिविधि

है।

हथकरघा

जनगणना के

अनुसार भारत

में 2783 लाख हथकरघा

परिवार और 65

लाख से अधिक

हथकरघा

श्रमिक है।

जिसमें से 2.6 लाख उत्तर

प्रदेश के हैं। यह

क्षेत्र देश

में उत्पादित

कुल वस्त्रो

का लगभग 19%

योगदान देता

है।

पूर्वी उत्तर

प्रदेश के 4 जिलों

वाराणसी,

गोरखपुर, मऊ

और आजमगढ़ का

अपना विशिष्ट

स्थान है।

हथकरघा की

संख्या में

वाराणसी पहले

स्थान पर और

आजमगढ़ दूसरे

स्थान पर आता

है। Sinha (2019)

मुबारकपुर

का रेशम साड़ी

उद्योग

चौदहवीं शताब्दी

का है। उस

समय

मुबारकपुर

में उच्चकोटि

की रेशमी

साड़ियां

बुनी जाती थी।19वीं

शताब्दी में

मुबारकपुर मऊ

की तुलना में छोटा

शहर था।

बीसवीं

शताब्दी की

शुरुआत में

मुबारकपुर बनारस

में वस्त्र

उत्पादन के

लिए एक भीतरी

क्षेत्र बन

गया, और

नवादा से

हर्रया,

सीकरी,

मुस्तफाबाद, रसूलपुर, अमिलो जैसे

पड़ोसी

क्षेत्रों के

लोगों ने व्यवसाय

के रूप में

बुनाई को

अपनाया।

मुबारकपुर के

लोग रेशमी

कपड़ों की

उत्पादन में

अधिक रुचि

रखते थे।

जिसके लिए

भारी निवेश और

कौशल की

आवश्यकता थी। 1801 ईस्वी

में अंग्रेजी

ईस्ट इंडिया

कंपनी के

विघटन के समय

मुबारकपुर 10,000

से 12,000 आबादी

वाला समृद्ध

स्थान था।

जिसमें से

ज्यादा

मुस्लिम

बुनकर और कुछ

हिंदू

व्यापारी थे। Yadav et al. (2019)

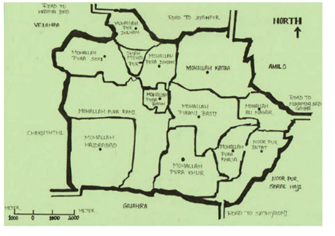

चित्र 1

|

चित्र

1

भारत

मानचित्र Source https://www.mapsofindia.com/maps/uttarpradesh/uttarpradeshlocation.htm |

चित्र 2

|

चित्र

2 उत्तर

प्रदेश |

चित्र 3

|

चित्र

3 मुबारकपुर Source Provided

by Iftkhar Ahmed Ansari (Master Weaver in Mubarkpur) |

उस समय

मुबारकपुर

में रविवार और

गुरुवार को खुदरा

बाजार लगता था। कपड़े

मुख्य रूप से

रेशम, सूती

मिश्रण,

टशर और कपास

के बनाए जाते

थे।

सांगी और

गाल्टा (रेशम और

कपास का

मिश्रण)

प्रसिद्ध

उत्पादन थे। 19वीं

शताब्दी के

दौरान

मुबारकपुर की

बुनाई व व्यापार

में बहुत

गिरावट आई थी। 1960 के दशक की

शुरुआत में

मुबारकपुर

में हर महीने

लगभग 10,000 रेशम

की साड़ियां

बनाई व बेची

जाती थी। 1970

शताब्दी से

पहले शुद्ध

सोने या चांदी

के धागों की

आपूर्ति

वाराणसी या

सूरत के

व्यापरियो द्वारा

की जाती थी। सोने

और चांदी के

लगातार बढ़ते

मूल्यों के कारण

इस उद्योग ने

अपना पिछला

गौरव खो दिया,

आर्थिक उतार-चढ़ाव के

कारण

मुसलमानों के

दो सांप्रदाय

के बीच संघर्ष

के करण

मुबारकपुर

बुनकरों पर

इसका ख़राब असर

हुआ।

जिससे वहां के

लोगों को कुछ

हथकरघो को बंद

करना पडा। Shazli & Munir (2014)

2. परिचर्चा

इफ्तिखार

अहमद अंसारी जी (मास्टर

वीवर, 61वर्ष) का

कहना है-

कि बुनकर

बुनाई के लिए

दो अलग-अलग

तकनीक का

प्रयोग करते

हैं।

फेकवा तकनीक

और कढुवा

तकनीक।

कढुआ

मुबारकपुर की

पहचान है।

मुबारकपुर

में ज्यादातर

साड़ियां

कढुवा तकनीक

से बनाई जाती

है। जब कि

बनारस में

फेंकुआ तकनीक

से ज्यादा

साड़ियां

बनती हैं।

मुबारकपुर

में हथकरघा

चलाने में

महिलाओं की संख्या

पुरुषों से

अधिक है।

इसमें

विवाहित और

अविवाहित

दोनों प्रकार

की महिलाएं

सम्मिलित हैं।

मुबारकपुर

में बुनाई

बहुत लंबे समय

से होता आ रहा

है। यहां

के बुनकर बहुत

ही बेहतरीन

साड़ियों का निर्माण

करते हैं।

फिरोज

हैदर जी (मास्टर

वीवरए 52 वर्ष)

का कहना है- कि पहले एक

डिजाइन बाजार

मे 1 साल तक

चलती थी।

अभी हर 3 महीने

पर डिजाइन

बदलती रहती है। जिससे

जकार्ड को फिर

से नए डिजाइन

के लिए तैयार

करने में 5000 से 6000

तक की लागत

आती है।

और 15 से 20 दिन का

समय लगता है। जो कि

बुनकरों के

लिए ठीक नहीं

है। इसमे

बुनकरों का

श्रम ओर समय

दोनों नुकसान

होता है।

ये कहते है की

हैंडलूम की

साड़ियां

महंगी होती है। जिससे

लोग इसे

खरीदना कम

चाहते हैं।

जब कि पावर

लूम की

साड़ियां

सस्ती होती है

जिसे खरीदना

आसान है।

बिचौलियों की

वजह से

साड़ियां और

महंगी होती

जाएंगी।

यदि सरकार

डायरेक्ट

बुनकरों को

बाजार में बेचने

के लिए योजना

निकाले तो

साड़ियों की

लागत कम हो

जाएगी और लोग

इसे खरीदना

चाहेंगे।

3. हथकरघा बुनाई

हथकरघा

से बनने वाले

वस्त्रो का

दुनिया भर में

एक विशेष

स्थान रहा है। यह बुनाई

करने का सबसे

पुराना साधन

है। 5000 ईसा

पूर्व मध्य

एशिया में

खानाबदोशों

द्वारा

हथकरघा का

प्रयोग किया

गया था।

इतिहास बताते

हैं कि कपास

के आविष्कार

के बाद लगभग 3000

ईसा पूर्व में

हथकरघा से

बुने हुए कपड़ों

का व्यापक

उपयोग शुरू

हुआ।

हथकरघा एक

प्रकार का

करघा है,

जिसपर बिना

बिजली का

उपयोग किए

कपड़ों की बुनाई

की जाती है। हथकरघा

पर

बुनकर अपने

हाथ से बुनाई

का कार्य करते

हैं जिसमें

ताना (लंबाई)

और बाना (चौड़ाई)

को आपस में

बुनकर वस्त्र

तैयार किया

जाता है।

पहले करघा

लकड़ी और बास

से बने फ्रेम

के होते थे।

तानी के धागों

को लकड़ी के

दो लंबाई में

फैलाया जाता

था।

जिसका एक सिर

जमीन से जुड़ा

हुआ था।

और दूसरा

प्रत्येक

फ्रेम के

शीर्ष पर एक

खूंटी से

जुड़ा होता था। इसके बाद

बुनकर धागों

को लकड़ी की

इन दो लंबाई

के बीच रखता

था। और

उन्हें बुनते

समय एक छड़ी

का प्रयोग

करके आगे और

पीछे करता था। शटल के

प्रयोग के

कारण बुनकर

खड़े होने की

बजाय बैठकर

काम करने लगे। जिसके

कारण बुनकरो

के बुनाई

प्रक्रिया

में काफी

सुधार हुआ।

समय के साथ

बुनाई भारतीय

संस्कृति का

एक अभिन्न अंग

बन गया।

भारत में

कपड़ों की

जरूरतो को

पूरा करने के

लिए हथकरघा का

प्रयोग किया

गया और देखते

ही देखते इसका

प्रयोग तेजी

से बढ़ गया।

19वीं शताब्दी

की शुरुआत तक

औद्योगिक

करघो का प्रयोग

होने लगा।

जिसके कारण

हथकरघा

बुनकरों पर

इसका बुरा प्रभाव

पड़ा क्योंकि

भारत में कई

लोगों के लिए

बुनाई जीवन-यापन

का एक जरिया

था। चुकी

बुनकरों के

पास आधुनिक

उपकरण खरीदने

के लिए आवश्यक

पूंजी नहीं थी

और बाजार

मशीनीकृत होने

के कारण बहुत

से बुनकरों को

अपना रोजगार छोड़ना

पड़ा।

हालांकि

भारतीय

स्वतंत्रता

के बाद खादी (एक

प्रकार का

हथकरघा

वस्त्र) के

प्रयोग को

बढ़ावा दिया

गया। यह

अभियान इतना

सफल रहा कि

इससे पूरे

भारत में

हथकरघा की

मांग में

वृद्धि हुई और

हथकरघा बुनकर

अपने तरीके से

सुंदर वस्त्र

बनाने लगे।

20वीं शताब्दी

के मध्य तक

हथकरघा

भारतीय संस्कृति

और परंपरा का

एक प्रतीक बन

गया।

हथकरघा अभी भी

कपड़े व अन्य

सामान बनाने

के लिए व्यापक

रूप से प्रयोग

किया जाता है। Guru et al. (2022)

अध्ययन के

दौरान

मुबारकपुर की

जनसांख्यिकी समुदाय

अर्थव्यवस्था

साक्षरता दर व

बुनाई तकनीक

को तालिका के

माध्यम से

प्रदर्शित

किया गया।

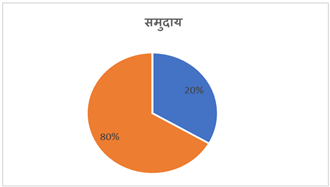

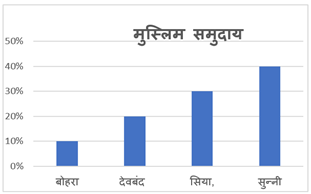

4. समुदाय व जनसांख्यिकी

भारत

जनसंख्या

जनगणना 2011 में

जारी रिपोर्ट

के अनुसार

मुबारकपुर

नगर पालिका

परिषद की

जनसंख्या 70,463

है।

जिसमें 36,134

पुरुष व 34,329

महिलाएं हैं।

हिंदू और

मुस्लिमों की

जनसंख्या की

बात करें तो

कुल जनसंख्या

की 80% आबादी

मुस्लिम

समुदाय की है। 20%आबादी

हिंदू समुदाय

की है।

मुस्लिम

समुदाय- मुबारकपुर

में मुस्लिम

समुदाय को चार

भागों में

विभाजित किया

गया है। बोहरा,

देवबंद, सिया,

सुन्नी।

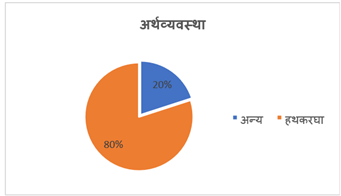

5. अर्थव्यवस्था व साक्षरता दर

मुबारकपुर

शहर की पुरुष

साक्षरता दर लगभग

70.44% है। जबकि

महिला

साक्षरता दर 63.39%

है।

कुल जनसंख्या

में से 26,418 लोग

काम या

व्यवसाय

गतिविधि में

लगे हुए हैं। इनमें से 16,735

पुरुष है। 9,683

महिलाएं हैं। यदि

हथकरघा

बुनाई से

जुड़े लोगों की बात

करें तो 80%

लोग हथकरघा से

जुड़े हैं। तथा

20% अन्य

रोजगार से

जुड़े हुए हैं।

यहां पर

प्राथमिक

माध्यमिक व

स्नातक तक के

स्कूल व

विद्यालय हैं।

6. साड़ियों के प्रकार

मुबारकपुर

में बेहतरीन

साड़ियां

बनायीं व बेची

जाती हैं।

प्रत्येक

साड़ी को पूरा

करने में दो

सप्ताह से 6

सप्ताह तक का

समय लगता है। यह

सर्वोत्तम

रेशम और जरी

का प्रयोग

करके हथकरघा

पर बुनी जाती

है। यह

साड़ियां

महंगी होती

हैं

क्योंकि इनको

बनाने में

काफी श्रम

लगता है। भले ही

पावर लूम ने

हथकरघा की जगह

ले ली है।

लेकिन ऐसे कई

शिल्पकार और

कारीगर है जो

अभी भी अपने

हाथों से

साड़ियों को

बुनते हैं।

हालांकि पावर

लूम उत्पादन

समय को कम कर

देता है।

लेकिन अभी

गुणवत्ता

मानकों से मेल

खाने में सक्षम

नहीं है।

मुबारकपुर

में कुछ

प्रसिद्ध

साड़ियां

बुनी जाती हैं। जिसमें

जामदानी

साड़ी, बूटीदार

साड़ी,

टिशू साड़ी, कटवर्क

साड़ी, कॉटन

साड़ी,

जॉर्जेट

साड़ी, शिकारगाह

तनछुई साड़ी,

जंगला

साड़ी,

ऑर्गेनजा

इत्यादि हैं। यह

साड़ियां

विभिन्न

रंगों में

उपलब्ध हैं। बॉर्डर

पैटर्न के लिए

सोने व चांदी

के जरी धागों

का प्रयोग

किया जाता है।

1) जामदानी

साड़ी

जामदानी

बांग्लादेश

की प्रसिद्ध

साड़ी है।

जामदानी

साड़ी में

ताना रेशम और

बाना कपास का

होता है।

यह सूती रेशम

ब्रोकेड

साड़ी है।

जो कि जटिल

पारंपरिक

पैटर्न में

बुनी जाती है।

मुबारकपुर के

जामदानी

साड़ियों का सबसे

आकर्षित

डिजाइन उसका

पल्लू है।

जिसमें

विभिन्न प्रकार

के रूपांकन किए

जाते हैं। 2013 में

पारंपरिक

जामदानी

बुनाई को

यूनेस्को द्वारा

मान्यता दी गई

और इसे

सांस्कृतिक

विरासत घोषित

किया गया। Chain (2020)

चित्र 4

|

चित्र

4 जामदानी

साड़ी बुनाई

तकनीक Source https://uppada.com/blogs/byuppadasarees/uppada-sarees-jamdani-weaving-technique |

2) बूटीदार

साड़ी

बूटीदार

साड़ियां

पारंपरिक

मानी जाती हैं। जो कि

पुराने समय से

बनती आ रही

हैं। इन

साड़ियों में

सोने और चांदी

के जरी धागों का

प्रयोग करके

बनाया जाता है। बूटीदार

साड़ियां एक

समान पैटर्न

बनाती हैं।

यह कढ़वा

तकनीक द्वारा

बनाया जाता है। जितनी

दूर डिज़ाइन

रखनी है।

उतनी दूर

धागों को काढ़

कर डिजाइन

तैयार करते

हैं।

मुबारकपुर

में बूटीदार

साड़ियों की

सबसे प्रमुख

किस्म रेशम पर

रेशम के धागों

से बूटि बनाना

हैं। जो

पारंपरिक और

समकालीन

रंगों में

उपलब्ध हैं। उदाहरण - कोनिया बूटी

(कोने

की बूटी), आम

बूटी, पान

बूटी, गेदा

बूटी है। Chaudhary (2021)

चित्र 5

|

चित्र

5 बूटीदार

साड़ी Source Provided

by Iftkhar Ahmed Ansari (Master Weaver in Mubarkpur) |

3) टिशू

साड़ी

टिशू

ब्रोकेड

साड़ी शादी की

साड़ियों के

रूप में बेहद

लोकप्रिय

हैं।

क्योंकि इसके

ताने में रेशम

का धागा और

बुनाई के लिए

बाने के रूप

में सुनहरे

सोने व चांदी

के जरी और

रेशम का

प्रयोग करते

हैं।

जिससे यह काफी

चमकदार दिखाई

पड़ता है।

यह साड़ी

विशेष

पारंपरिक

डिजाइन से

अलंकृत किया

जाता है।

टिशू

साड़ियां

काफी हल्की

होती है।

चित्र 6

|

चित्र

6 टिशू

साड़ी Source Provided by Iftkhar

Ahmed Ansari (Master Weaver in Mubarkpur) |

7. तकनीक

1) कढुआ तकनीक (Kadhua or

Flat Weave)

कढुआ

सदियों

पुरानी जटिल

और श्रम साध्य

बुनाई तकनीक

है। इसका

प्रयोग

साड़ियों के

रूपांकरों को

तैयार करने के

लिए किया जाता

है। इसमे

प्रत्येक

रूपांकरों को

अलग से बनाया

जाता है।

कढुआ तकनीक से

डिजाइन को

बनाना

अत्यधिक कठिन होता

है। इस

तकनीक के

द्वारा एक

साड़ी पर कई

रंगों से डिजाइन

बनाया जा सकता

है। इसे

बनाने के लिए

हथकरघा का

प्रयोग करते

हैं। यह

सजावटी

पैटर्न बनाते

हैं जो की

उभरा हुआ प्रतीत

होता है।

कढुआ तकनीक

में अतिरिक्त

बाने का धागा

प्रयोग करते

हैं। इस

धागों को सबसे

पहले बास के

सटल में लपेटा

जाता है साड़ी

में जितना दूर

तक डिजाइन

होती है।

धागों को हाथ

से उतने ही

दूर पर घुमा-घुमा

कर डिजाइन

बनाई जाती है। विस्तृत

डिजाइन रंग,

छाया प्रभाव

कढुआ की पहचान

है। यह

कार्य कुशल

कारीगरों

द्वारा किया

जाता है।

इस तकनीक से

शिकारगाह,

किमखाब,

जंगला,

बलूचरी,

मीनाकारी

इत्यादि

साड़ियां

बनाई जाती हैं। कढुआ

ब्रोकेड

आमतौर पर अलग-अलग

मोटे व महीन

रेशमी धागों

से बुने जाते

हैं सोने व

चांदी के

धागों से

ज्यामितिय

डिजाइन को

बनाया जाता है। कढुआ

साड़ी बनाने

में कई महीने

का समय लगता है।Goyal (2021)

चित्र 7

|

चित्र

7 कढुआ तकनीक |

2) फेंकुआ

व कटवर्क

तकनीक (Fekhua Weave or Float or Cut Work)

इस

तकनीक में

धागे को एक

छोर से दूसरे

छोर तक फेंक

कर बुनाई करते

हैं।

हालांकि कढुआ

तकनीक की तरह

अतिरिक्त

धागे आपस में

जुड़े नहीं

होते बल्कि

इसके विपरीत

यह कपड़े के

पीछे दिखाई

देते हैं।

फेंकुआ तकनीक

का प्रयोग

आमतौर पर भारी

ब्रोकेड

बनाने में

किया जाता है। बुनाई के

लिए रेशम सोने

और चांदी के

धागों व जरी

का प्रयोग

करते है।

कटवर्क की

साड़ियों में

पैटर्न को

सेलवेज से सेल्वेस

तक बनाते है। जिसमें

धागों को दो

अलंकारों के

बीच ढीला लटका

दिया जाता है। और

अतिरिक्त

धागों को

काटकर अलग कर

लेते हैं।

जिससे इसे

कटवर्क नाम

दिया गया।

जिससे

साड़ियों में

जामदानी का

प्रभाव दिखाई

पड़ता है।

इस तकनीक का

प्रयोग आमतौर

पर

पारदर्शिता

और विपरीत रंग

के प्रभाव को

दिखाने के लिए

किया जाता है। इसको

बनाने के लिए

सूती रेशम और

जारी के धागों

का प्रयोग

करते हैं।

चित्र 8

|

चित्र

8 फेंकुआ व

कटवर्क

तकनीक Source https://www.inditales.com/wp-content/uploads/2021/12/fekhua-cutwork-banarasi-sari.jpg |

3) मीनाकारी

तकनीक

मीनाकारी

सबसे पुरानी

बुनाई तकनीक

में से एक है। मीनाकारी

बुनाई कटवर्क

और कढुआ दोनों

में किया जाता

है। यह

विभिन्न

रंगों के रेशम

व जरी के

धागों का प्रयोग

करके बनाया

जाता है।

मीनाकारी

तकनीक द्वारा

एक साड़ी में

लगभग 20 से अधिक

रंगों का

प्रयोग किया

जा सकता है।

यही मीनाकारी

की विशेषता है।

चित्र 9

|

चित्र

9 मीनाकारी

तकनीक

द्वारा बुनी

गई साड़ी |

4) तनचोई

या तनछुई

तकनीक

यह बुनाई

तकनीक बनारसी

साड़ियों में

प्रयोग की

जाने वाली

सबसे जटिल

बुनाई तकनीक

है। यह

बहुत ही महीन

बुनाई वाली

साड़ी है,

जो अतिरिक्त

बाने का

प्रयोग करके

नाजुक और बारीक

डिजाइनों को

बनाने के लिए

किया जाता है। इस तकनीक

का प्रयोग

करके

ज्यामितिय

पुष्प, पशु-पक्षी,

मोर, तोता

इत्यादि का

रूपांकन किया

जाता है।

इस तकनीक से

छोटे और महीन

पैटर्न वाले

डिजाइन बनाए

जाते हैं। Rana (2021)

चित्र 10

|

चित्र

10

तनचोई तकनीक

द्वारा बुनी

गई साड़ी |

8. निष्कर्ष

भारत के

पास हथकरघा

उद्योग की

समृद्धि

सांस्कृतिक

विरासत है।

यह दुनिया का

सबसे बड़ा

हथकरघा

उद्योग है।

यह देश की

अर्थव्यवस्था

में बड़ा

योगदान देता

है।

उत्तर प्रदेश

अपनी अनेक कला

रूपों के लिए

जाना जाता है। जिसमें

आजमगढ़ जिले

का एक कस्बा

मुबारकपुर भी

है। जो

अपनी हथकरघा

से बुने हुए

वस्त्रो के

लिए जाना जाता

है। यहां

उच्च कोटि की

बनारसी

साड़ियों का

निर्माण किया

जाता है।

किंतु

वर्तमान में

इन बुनकरों को

कई चुनौतियों

का सामना करना

पड़ रहा है।

पिछले कुछ

वर्षों में

मुबारकपुर के

हथकरघा उद्योग

में गिरावट आई

है। इसका

प्रमुख कारण

कच्चे माल की

कमी,

उत्पादों के

विपणन (बेचने)

की समस्या,

गोदाम की

संख्या में

कमी, खराब

सामाजिक

आर्थिक

स्थिति,

तकनीकी

उन्नति का

अभाव इत्यादि

है।

कोविड-19

महामारी ने

मुबारकपुर के

व्यवसाय व

अर्थव्यवस्था

को बहुत

प्रभावित

किया।

इसके बावजूद

भी कुछ कारीगर

बहुत ही

बेहतरीन कार्य

कर रहे हैं।

उनकी लगातार

कोशिश है यहां

का हथकरघा

बुनाई अपनी

पहचान बनाए

रखे। बीते

कुछ सालो में

बुनकरों को

अनेको

परेशानियां

हुई है।

इसके कारण

बुनकरों की

अगली पीढ़ी का

झुकाव हथकरघा

के प्रति कम

दिखाई पड़ता

है। जो कि

निराशाजनक है। उद्योग

का

पुनरुत्थान

आवश्यक है।

इसके लिए

राज्य व

केंद्र सरकार

को मुबारकपुर के

विकास व

रोजगार को

बढ़ावा देने व

तकनीकी विकास

पर ध्यान देने

की आवश्यकता

है।

जिससे

बुनकरों की

स्थिति में

सुधार हो सके।

CONFLICT OF INTERESTS

None.

ACKNOWLEDGMENTS

None.

REFERENCES

Chain, T. V. (2020, April 18). Uttar Pradesh – Mubarakpur. Retrieved from Textile Value Chain.

Chaudhary, S. (2021). Explore Rural India. New Delhi: The Indian Trust for Rural Heritage and Development (ITRHD).

Goyal, A. (2021, December 23). Understanding the Universe of Banarasi Sari. Inditaies Travel Blog from India.

Guru, R., Thennarasu, P., Panigrahi, S., & Kumar, R. (10 August 2022). Study on the Traditional Handloom Textiles in India, 5, 392-413. https://doi.org/10.31881/TLR.2022.34

Rana, R. (2021, May 06). Textile Trails - The Banarasi Weaving Techniques. WeaverStory.

Shazli, T., & Munir, A. (2014, June). Female Work Participation in Handloom Industry-A Case Study of Mubarakpur. Journal of Education & Social Policy, 76-80.

Sinha, S. (2019, April 23). Azamgarh Hopes for Silky Treatment Post Election to Restore Old Glory of Mubarakpur. Retrieved From The Hindu, Business Line.

Yadav, P., Kesarwani, P., & Singh, M. (2019, May). Problems of the Handloom Weavers of Mubarakpur Town. International Journal of Applied Social Science, 1161-1165.

|

|

This work is licensed under a: Creative Commons Attribution 4.0 International License

This work is licensed under a: Creative Commons Attribution 4.0 International License

© ShodhKosh 2024. All Rights Reserved.